3-Sparkassen-Stadt Luckau

Am letzten Donnerstag fand in der historischen Geschäftsstelle der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam Am Markt 31 in Luckau eine weitere Veranstaltung anlässlich des 200. Jubiläums statt. Diesmal waren auch Kundinnen und Kunden eingeladen. Geboten wurde meinerseits ein Kurzvortrag zur Geschichte der Sparkasse und des Sparkassenbuchs. Letzteres steht auch im Mittelpunkt einer Wanderausstellung des Verbandes, die derzeit in der Filiale zu sehen ist.

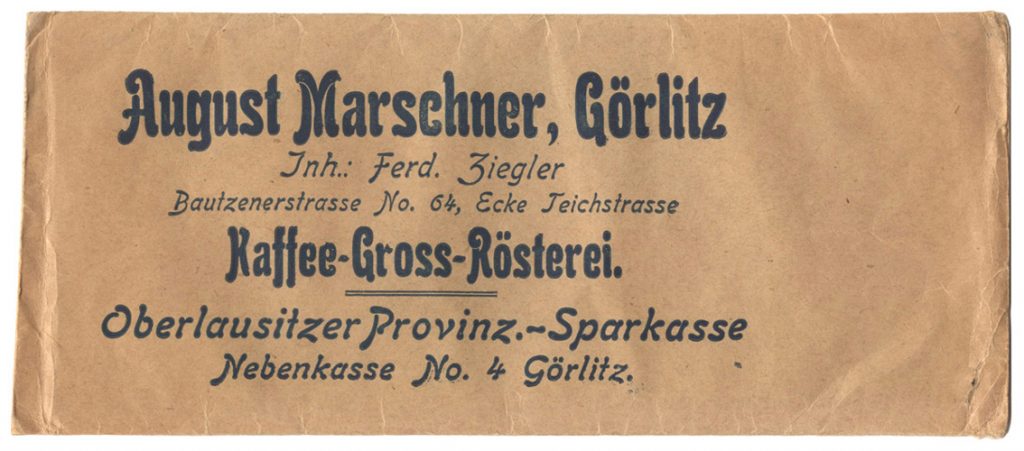

Am 9. Oktober 1824 eröffnete in der Stadt eine Nebensparkasse der Niederlausitzer Provinzialsparkasse zu Lübben. Kurator, sprich Aufsichtsperson, war in Luckau der Landesdeputierte Karl Heinrich von Larisch, ein Adliger aus Kümmritz. Als Rendant, also Kassenführer, wirkte der Kreissteuerannehmer Johann Friedrich Siegismund Sartorius. Zunächst befand sich die Zweigstelle bei der Kreissteuerannahme der Kreisstadt. Die Geschäftsführung fand aber getrennt statt und die Bestände wurden getrennt verwaltet.

In späteren Jahren waren auch vertrauenswürdige Privatpersonen nebenamtlich für die Betreuung der Sparkassenstelle zuständig, so etwa zwischen 1835 und 1860 der Zuchthausarzt und Stadtphysikus Dr. Karl Friedrich Kämmerer. Oder beispielsweise von 1869 bis 1897 die Kaufmänner Karl Gottlieb Wehle und Otto Leberecht. Die Rendanten hatten eine Sicherheitskaution von mindestens 500 Talern, dann 1.500 Mark zu leisten. Es war bei preußischen Flächensparkassen üblich, dass Bürger und nicht Sparkassenbeamte Agenturen beziehungsweise dezentrale Spargeldannahmestellen verwalteten. Erst in späteren Jahren wurden sie durch richtige Geschäftsstellen mit Sparkassenpersonal ersetzt.

Außerdem war es erlaubt, dass mehrere Sparkassen in einem Ort bestehen durften. 1907 bekam Luckau eine Stadtsparkasse und auch eine Kreissparkasse. Das zweitgenannte Institut eröffnete am 1. Juli. Es war zunächst im alten Kreishaus am Markt 32 untergebracht und hatte ab dem 1. Oktober 1917 Geschäftsräume im Erdgeschoss des Nachbarhauses. Es wurde von Ende Juni 1927 bis Ende 1928 nicht das letzte Mal für die Bedürfnisse der Sparkasse umgebaut. Die Stadtsparkasse befand sich indes im Rathaus auf dem Marktplatz. Die Zweigstelle der Hauptsparkasse der Niederlausitz war Ende der 1920er Jahre in der Hauptstraße 5.

Für einige Zeit existierten also drei Sparkassen in Luckau. Während des Zweiten Weltkrieges ordnete der Staat viele Fusionen an. So ging die Stadtsparkasse zum 1. April 1942 auf die Kreissparkasse über. Ein Jahr später wurde auch die Geschäftstelle der Hauptsparkasse der Niederlausitz mit der Kreissparkasse Luckau fusioniert. Im Gegenzug musste sie ihre Zweigstellen in Sonnewalde und Golßen abgeben. Seitdem gibt es in Luckau nur noch eine Sparkasse. Auf Anweisung der sowjetischen Besatzungsmacht wurde die Kreissparkasse am 17. Oktober 1945 ohne Rechtsnachfolge neu gegründet.

Zahlreiche brandenburgische Sparkassen fusionierten 1950 zum Zweck der Verwaltungsvereinfachung und Kosteneinsparung. Nach der Verschmelzung der Kreissparkasse Luckau mit der Stadtsparkasse Finsterwalde am 31. Juli 1950 kam der Hauptsitz dorthin. Die Verwaltungsreform in der DDR sorgte 1952 für die Teilung des historischen Kreisgebietes. Die Sparkassenzentrale war dann wieder in Luckau, bis 1993. Am 1. Juli 1993 ging die Kreissparkasse in der Sparkasse Dahme-Spreewald auf. Diese hatte ihren Sitz in Königs Wusterhausen. Sie wurde zum 1. Januar 2005 Teil der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam.