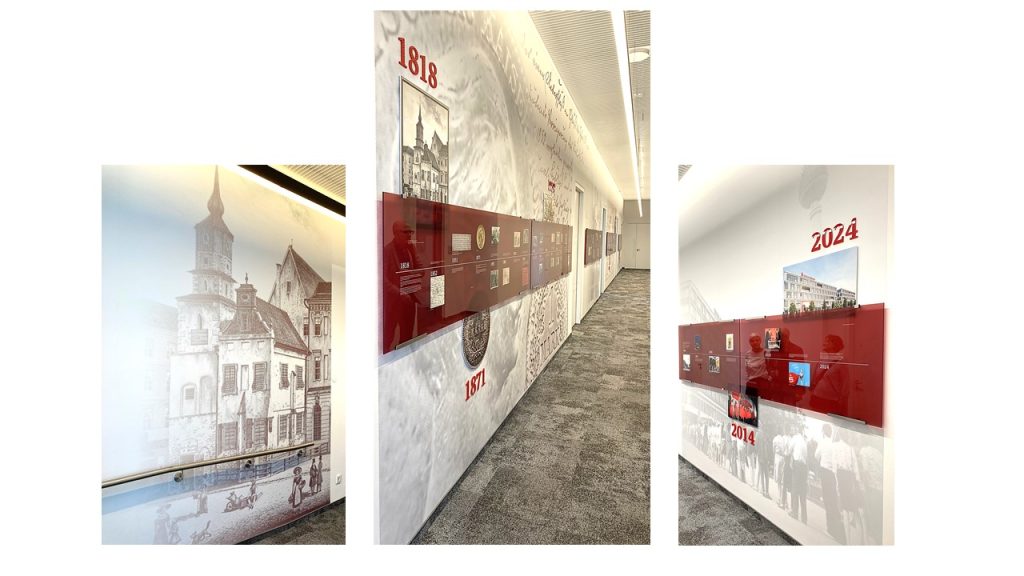

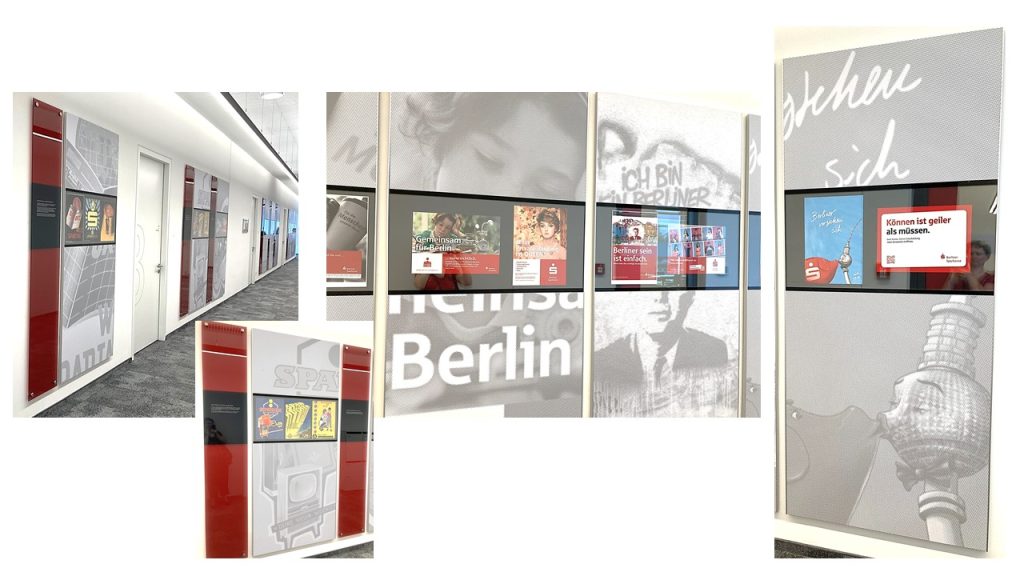

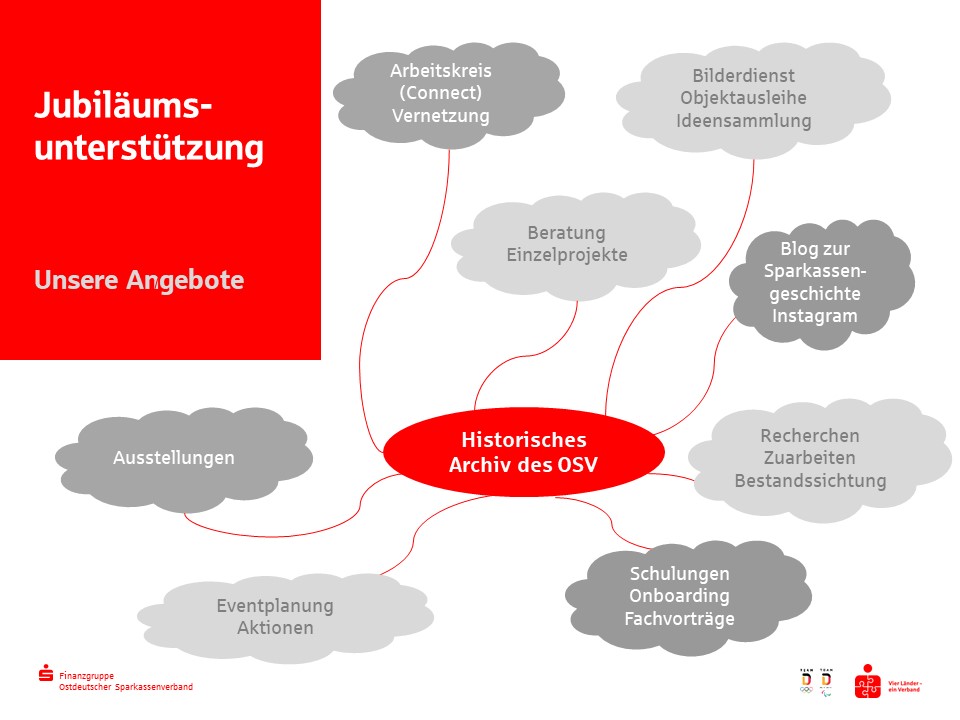

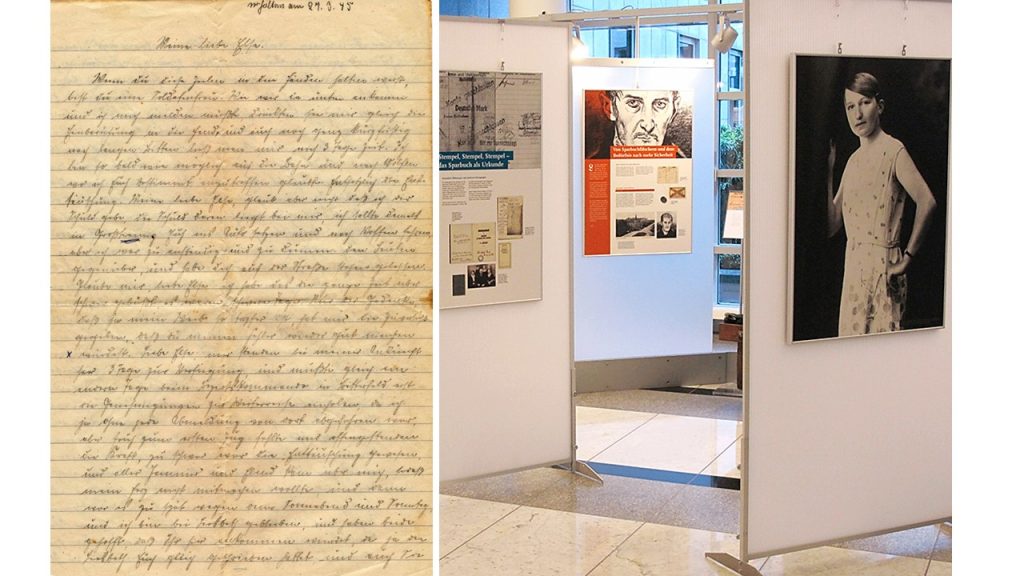

Wanderausstellungen in Jubiläumszeiten bietet das Historische Archiv des OSV schon seit Jahren an. Sie sind modular aufgebaut und lassen sich sehr gut an örtliche Gegebenheiten anpassen.

Für unsere Mitglieder bedeuten diese Ausstellungen maximalen Komfort. Zeit- und Kostenaufwand sind auf ein Minimum reduziert. Gleichzeitig bieten sie viele Möglichkeiten, die regionale Sparkassengeschichte nicht zu kurz kommen zu lassen. Denn zu den Tafeln werden individuell Vitrinen gestaltet, Vorträge und Führungen angeboten.

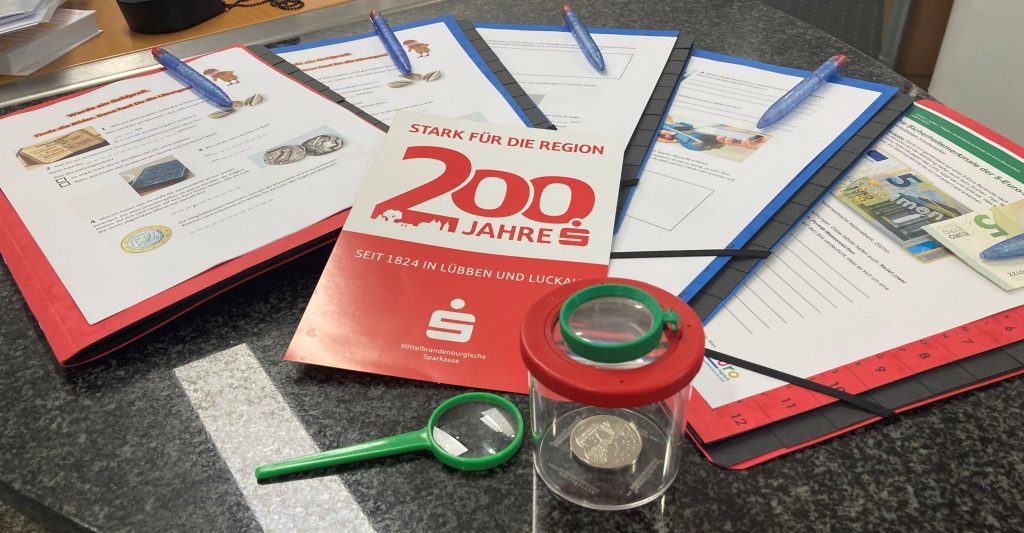

Neu hinzugekommen sind Rallyes durch die Ausstellungen. Auf diese Weise eröffnen sich ganz neue Informations- und Schulungsmöglichkeiten für alle Altersklassen. Mitmachen, Spaß haben, neues Wissen erlangen! Das sind die klar formulierten Ziele während eines Ausstellungsbesuchs. Weiterführendes Lehrer- und Schülermaterial steht inzwischen für die Ausstellung „Geldgeschichte(n)“ zur Verfügung, sodass Projekttage oder eine ganze Projektwoche dem Thema „Geld“ gewidmet werden kann.

Im Moment feiert die MBS an den Standorten Lübben und Luckau ihr 200-jähriges Bestehen. Mit dabei sind die Ausstellungen rund ums Geld und rund ums Sparbuch. Kurz vor den Ferien besuchten zwei 5. Klassen die Geschäftsstelle Lübben. In kleinen Gruppen erarbeiteten sie sich nicht nur spannende Fakten aus der jahrtausendealten Geschichte der Tausch- und Zahlungsmittel. Sie beschäftigten sich auch mit Themen, die sie ganz persönlich betreffen, wie zum Beispiel das Taschengeld und das Sparen zur Erfüllung persönlicher Wünsche. Daneben standen die Sicherheitsmerkmale unserer Euro-Scheine auf dem Programm. Fleißig suchten die Schülerinnen und Schüler nach Reliefs, Farbveränderungen, Wasserzeichen und Sicherheitsfaden. Mit Lupe und echtem Geldschein meisterten sie die Aufgabe ganz hervorragend.

Nicht fehlen durfte ein gemeinsamer Blick auf interessante und oft unbekannte Objekte in den Vitrinen. Ergänzend standen Münzen und Naturalien im wahrsten Sinne des Wortes „griffbereit“. In kleinen Gruppen diskutierten die Kinder eifrig, ob sie nun gültige Münzen oder Sammlerobjekte in ihren Händen hielten. Als überaus hilfreich stellten sich die eigenen Erfahrungen heraus. Wer bereits im Ausland war, erkannte sofort dänisches oder britisches Kleingeld. Natürlich wurden die Begriffe Avers und Revers nicht nur erläutert, sondern genau unter die Lupe genommen. Detektivarbeit vom Feinsten.

Auch die Kreativität kam nicht zu kurz. Viele schöne Münzen aus vergangener Zeit, groß abgebildet auf den Tafeln, inspirierten zu eigenen Entwürfen. Geld muss nicht so aussehen, wie wir es heutzutage kennen. Das verstanden alle. Also wurde nachgedacht und aufgemalt. In Formen gab es viele Variationen: Herzen, Dreiecke, Würfel, Quadrate, Sterne, Lochmünzen – alles war dabei. Auch die Gestaltung ließ kaum Wünsche offen. Smileys, Kontinente, Donats, Unendlichzeichen, Herzchen, Tiere, Naturmotive und sogar Obst fanden sich in den aufgemalten Münzen und Scheinen wieder.

Ein großes Thema war das Taschengeld. Wir stellten gemeinsam fest, dass die Unterschiede hier sehr groß sind. Von „ich bekomme nichts“ bis hin zu „ich bekomme im Monat über 100 Euro, das finde ich zu viel“ war alles dabei. Ein Nachholbedarf für Elternhaus und Schulen, um den sorgsamen Umgang mit Geld erlernen zu können.

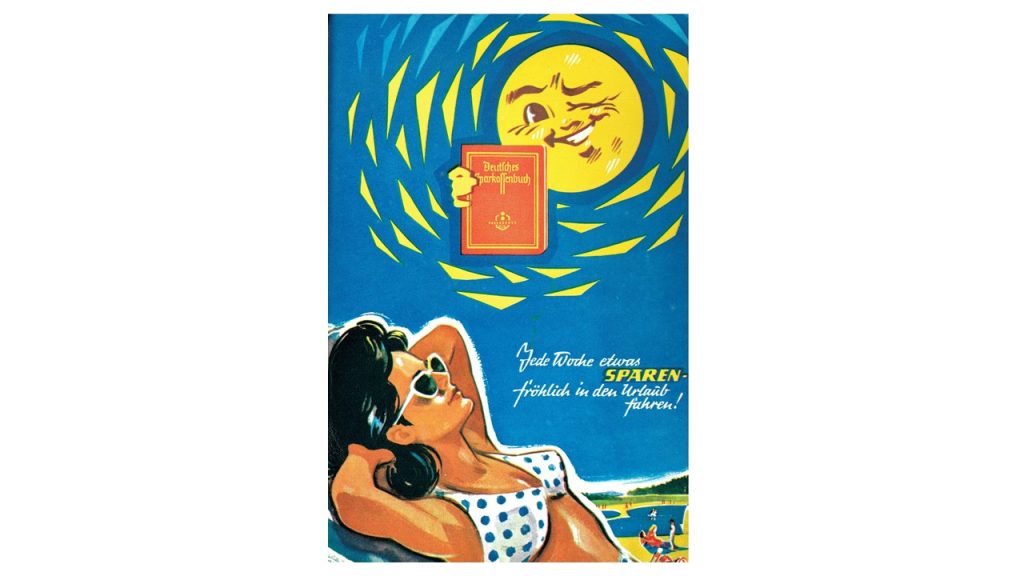

Große Einigkeit herrschte beim Thema Sparen. Es war allen klar: Will ich mir größere Wünsche erfüllen – und auch diese waren vielfältig vorhanden: von Büchern im Wert von 15 Euro über Katzen und Pferde bis hin zu teuren technischen Geräten für bis zu 1200 Euro – muss ich Geld beiseitelegen. Sparbuch oder Spardose? Wir diskutierten darüber, welche Vorteile es hat, das Geld bei der Sparkasse anzulegen. „Zinsen“ waren ein Begriff, ebenso wie „Geld einzahlen“, „ein Konto eröffnen“, „eine Geldkarte beantragen“ oder „einen Kredit aufnehmen“.

Am Ende unserer Rallye fassten wir mit der gesamten Klasse die „Big Points“ zur Entwicklung des Geldes zusammen. Gern nahmen die Lehrerinnen das Leporello mit Zeitstrahl für ihre Klassen entgegen, das gleichzeitig geldphilosophische Betrachtungen zum Weiterdenken im Unterricht enthält.

Wie kann es nach einem Besuch der Geldausstellung nun direkt in der Schule weitergehen? Zum Beispiel mit unserer umfangreichen Materialsammlung rund ums Geld, die in übersichtliche Unterrichtseinheiten aufgesplittet ist. Einzelne Aspekte können auf diese Weise nochmals vertieft werden. Unterschiedliche Aktionsformen garantieren Abwechslung bei gleichzeitiger Festigung und Erweiterung des vorhandenen Wissens. Basis und Ausgangspunkt bildet die Geld-Ausstellung mit dem historischen Abriss und den spannenden Geschichten.

Da Geld das gesamte Leben bestimmt, eine lange Tradition aufweist und sich stetig weiterentwickelt bis hin zum heutzutage etablierten bargeldlosen Zahlungsverkehr, ist eine Beschäftigung damit zu empfehlen. Insbesondere sensible Themen sollten nicht fehlen. Beispielsweise die Behandlung der Fragilität der gesellschaftlichen Konvention „Geld“ in der Oberstufe anhand der Aspekte Stabilität, Vertrauen, Inflation, Deflation und Krisenzeiten. Die zahlreichen Facetten der Ausstellung eröffnen viele Möglichkeiten diesbezüglich. Das zusammengestellte Unterrichtsmaterial biete darüber hinaus eine altersgerechte und gezielte Schwerpunktsetzung. Kreative Ansätze, wie die Gestaltung des eigenen Geldes oder die Herstellung eines eigenen Gefäßes zur Aufbewahrung, helfen dabei, den Blickwinkel zu verändern und auf neue Ideen zu kommen.

Als Projektabschluss empfiehlt sich natürlich ein kurzweiliges Quiz rund ums Geld und gern auch das Sich-Ausprobieren im „Planspiel Börse“. Geldprofi werden? Gern mit uns!