Von den Anfängen des Spar- und Kreditgeschäfts der Sparkasse Leipzig

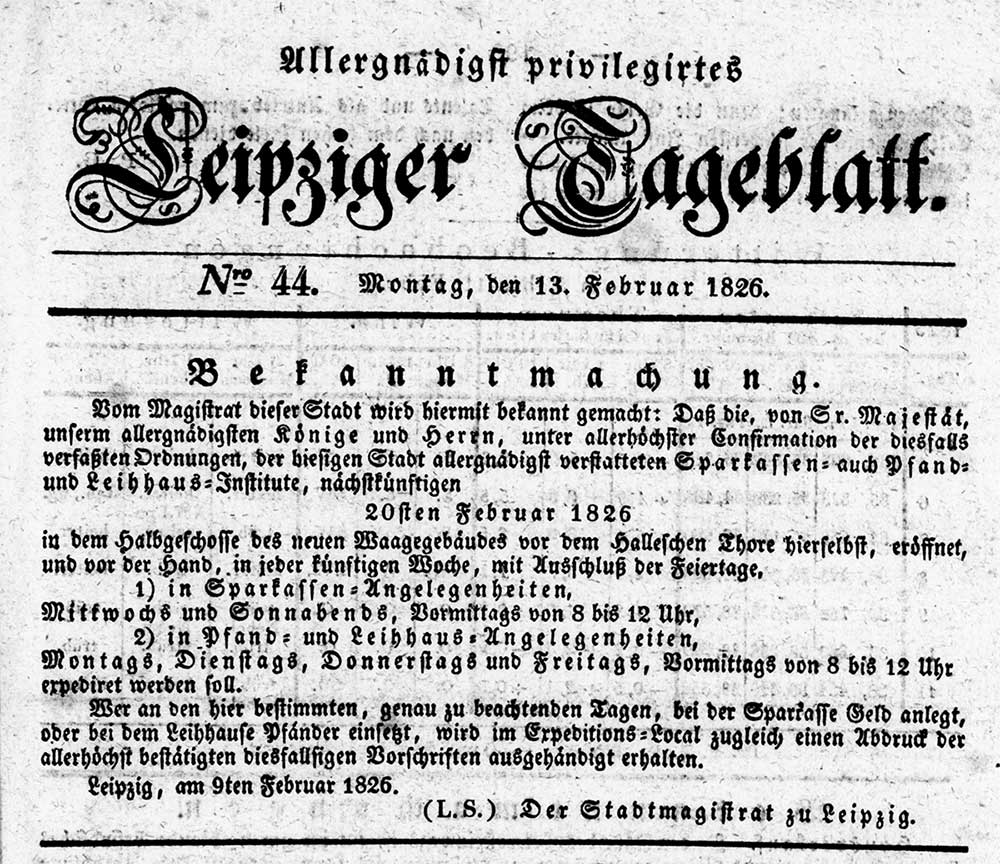

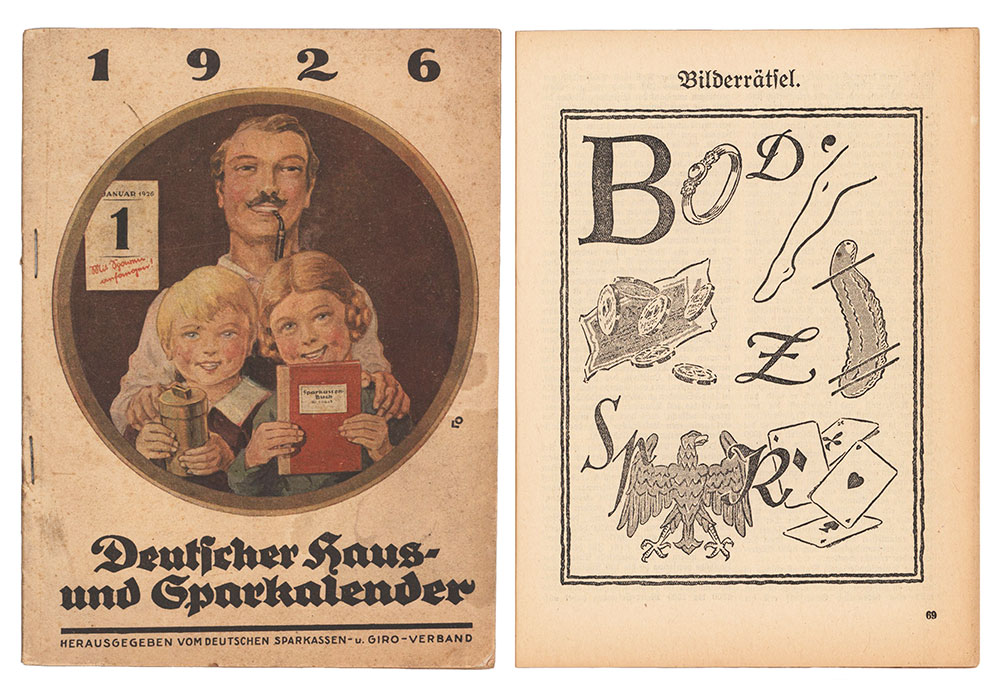

Am 9. Februar 1826 hatte der Magistrat der Stadt Leipzig Wichtiges bekanntzugeben. Durch Aushänge und die Zeitung erfuhr die Bevölkerung, dass bald zwei nützliche kommunale Einrichtungen entstehen sollten. Eine Sparkasse und ein Leihhaus. Die königliche Regierung hatte deren Statuten bereits im Vorjahr genehmigt. Hier sind sie digitalisiert zu finden. Demnach wurde wenig Vermögenden ermöglicht, „ihre Ersparnisse auch im Einzelnen sicher und nutzbar anzulegen, und sich so ein kleines Kapital zu irgend einer Unternehmung oder für künftige Nothfälle zu sammeln“. Es ging also nicht nur um eine Rücklage für schlechte Zeiten, sondern auch um positive Lebensziele. Die Selbstständigkeit mit einem Gewerbe oder die Aussteuer für die Ehe waren damals zum Beispiel Sparziele.

Kleinsparerfreundlich nahm die Stadtsparkasse Einlagen ab 8 Groschen an. In Sachsen ergab ein Taler 24 Groschen. Einer bestand aus 12 Pfennigen. Pro Taler Guthaben gab es 9 Pfennige Zinsen im Jahr für die Kunden. Das waren also wie viel Prozent? Der Verarmung durch „Wucher“ sollte das kommunale Leihhaus mit fairen Darlehen vorbeugen. Die Sparkasse stellte dafür einen Teil der Einlagen bereit. Das waren im Februar 2.000 Taler. Die Leihanstalt vergab befristete Notfall-Kredite. Dabei schätzte sie den Wert von Gegenständen realistisch ein. Selbstverständlich wurden diese feuerversichert und gut verschlossen verwahrt.

„Als Pfänder werden bei dem Leihhause angenommen: Juwelen, Perlen, Uhren und andre Pretiosen, Gold- und Silbergeschirr, Medaillen, Kupfer, Messing, Zinn, Porzellaine, Spitzen, goldne und silberne Tressen, seidne, wollene und leinene Zeuge, Betten, gute Kleidungsstücke, Wäsche und andere anständige bewegliche Sachen, über deren Annehmbarkeit im Zweifel der Deputirte entscheidet.“

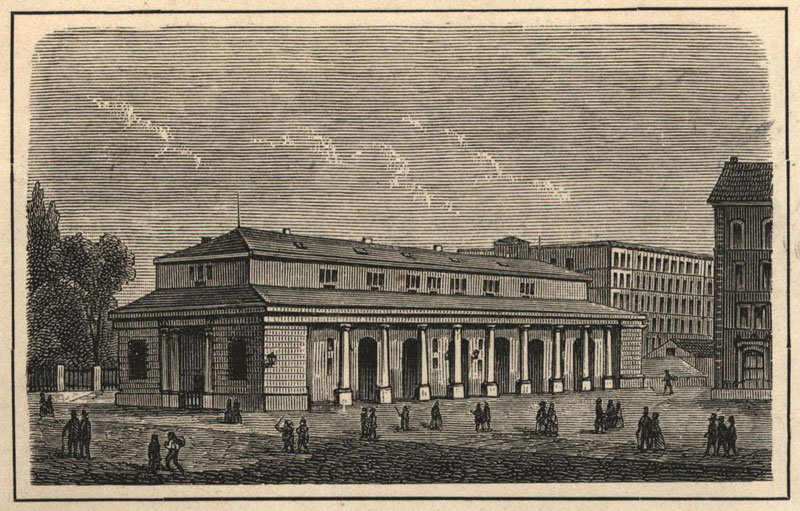

Deputierte waren Abgeordnete des Magistrats. Sie führten die Aufsicht und verwahrten auch die Hauptkasse. Das gemeinsame Personal bestand am Anfang aus einem Buchhalter, Kassierer, Schreiber und einem Hausmeister. Die Geschäftszeiten waren getrennt. Berichtet wird, dass die Institute am 20. (Leihhaus) und 22. Februar (Sparkasse) den Betrieb aufnahmen. Sie befanden sich im Gebäude der Neuen Waage vor dem Hallischen Tor (Abbildung 2). Es gab eine Menge zu tun. Im ersten Jahr fielen über 3.000 und im zweiten fast 5.000 Ein- und Auszahlungen an. Weil die Leipziger Sparkasse großen Zuspruch fand, mussten bald weitere Möglichkeiten zur Anlage der Ersparnisse gefunden werden. Und so startete sie 1828 mit ihrem eigenen Kreditgeschäft.