„Da die Sparkasse 1848 ihre Krisenfestigkeit erwiesen hatte, blieb sie in den Maiunruhen des Jahres 1849 unangefochten, obwohl das Rathaus dieses Mal wirklich von Aufständischen besetzt wurde.“

So schrieb Josef Wysocki in der Chronik anlässlich des 175. Jubiläums der Stadtsparkasse Dresden 1996. Der Ausbruch der Märzrevolution 1848 verängstigte viele Dresdner Sparkassenkunden. Sie fürchteten um die Sicherheit ihrer Ersparnisse, die sie in der Sparkasse im Rathaus verwahrt und nicht als Kredite angelegt glaubten. Es folgte ein Schaltersturm. Allein im März und April wurden 65.524 Taler mehr abgehoben als eingezahlt. Der Sparkasse gelang es mit staatlicher Hilfe, allen Rückzahlungswünschen zu entsprechen. Dadurch beruhigte sich die Lage. Insgesamt betrug der Auszahlungsüberschuss in dem Jahr 87.538 Taler. 1849 nahmen die Einlagen hingegen zu.

Im Gegensatz zur preußischen Hauptstadt Berlin, wo es am 18. März 1848 zum Barrikadenkampf kam, blieb es in Sachsen im Frühjahr des ersten Revolutionsjahres friedlich. Vor 175 Jahren aber erfolgte in Dresden eine große gewaltsame Auseinandersetzung. Hintergrund des Maiaufstandes war der Konflikt um die Anerkennung der von der Frankfurter Nationalversammlung beschlossenen Reichsverfassung. Weil das sächsische Parlament für die Verfassung stimmte und die Steuerbewilligung verweigerte, löste es König Friedrich August II. am 28. April auf. Danach gab es erfolglose öffentliche Versammlungen und Petitionen mit der Forderung, dass der Monarch die Verfassung annehmen sollte.

Indes wandte sich der königliche Minister Friedrich Ferdinand von Beust an Preußen und bat um die Bereitstellung von Truppen. Wegen des Einsatzes der sächsischen Armee im Schleswig-Holsteinischen Krieg waren nämlich wenig Soldaten verfügbar. Als diese Anforderung bekannt wurde, versuchten Dresdner Bürger am 3. Mai das Zeughaus zu stürmen, um Waffen gegen die Invasoren zu bekommen. Dabei gab es die ersten Toten. Nun brach ein Aufstand los, den einige Revolutionäre schon länger vorbereitet hatten, um ihre demokratischen Vorstellungen letztlich gewaltsam durchzusetzen.

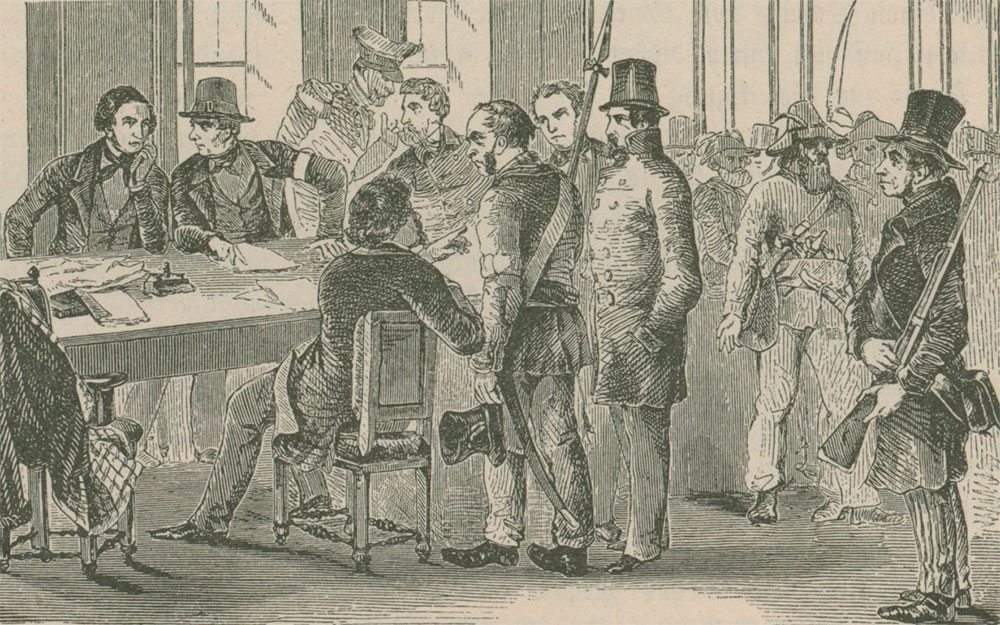

Die Minister und die königliche Familie flohen am 4. Mai auf die Festung Königstein. Im Dresdner Rathaus bildete sich eine Provisorische Regierung aus Otto Leonhard Heubner, Samuael Erdmann Tzschirner und Karl Gottlob Todt. Sie organisierte den Widerstand gegen sächsisches und dann auch preußisches Militär. Zum Führungskreis gehörte der bekannte russische Revolutionär Michael Bakunin. Auch Prominente wie Richard Wagner und Gottfried Semper beteiligten sich aktiv am Aufstand.

Auf dem Altmarkt und in den umherliegenden Straßen wurden Barrikaden errichtet, danach alle Straßen und Plätze bis in die Vorstädte abgesichert. Es gab erbitterte Gefechte. Letztlich zeigten sich die Aufständischen, darunter Mitglieder der Turnerbewegung und von Kommunalgarden, der militärischen Übermacht unterlegen. Regierung und Kämpfer verließen Dresden am 9. Mai. Berichtet wird, dass Soldaten gefangene Gegner folterten und ermordeten. Einige Anführer konnten ins Ausland flüchten. Andere erwarteten lange Haftstrafen. Nach der Niederschlagung des Aufstandes begann in Sachsen eine Ära der Restauration. So wurde etwa die Vereins-, Versammlungs- und Pressefreiheit wieder abgeschafft.