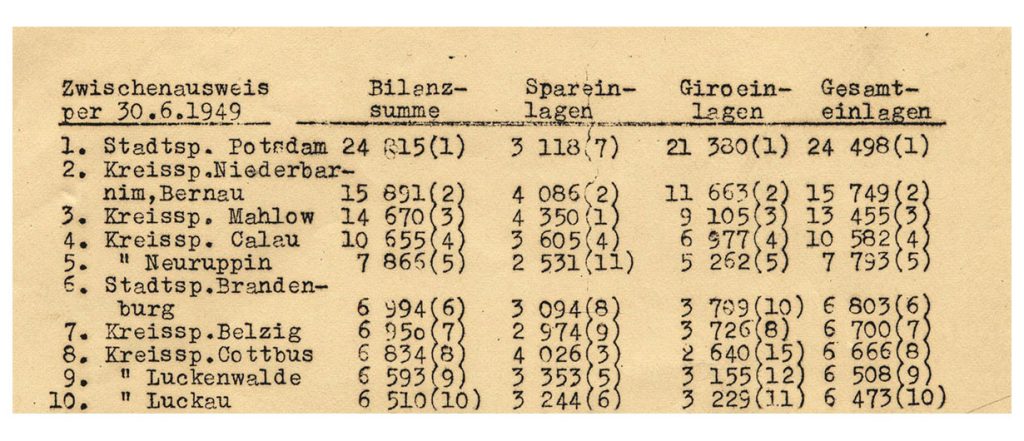

Planwirtschaft im Spargeschäft

Hier sehen Sie die Top Ten der brandenburgischen Sparkassen. Der zuständige Regionalverband wusste vor 75 Jahren genau Bescheid, welche Fortschritte die Mitgliedssparkassen zum Beispiel im Spargeschäft machten. Nach der Währungsreform 1948 wurden die Institute intensiver in die sozialistische Planwirtschaft eingebunden. Die Spareinlagen sollten vermehrt werden, vor allem mit Hilfe der Werbung und durch die Förderung des Kleinsparens in Schulen und Betrieben. Die Steigerung der Spartätigkeit galt als wesentliche Stütze des Aufbaus und sollte in gleicher Weise dem Wohl des Einzelnen und der Gesamtheit dienen. Die politische und wirtschaftliche Bedeutung machte der Brandenburgische Sparkassenverband den Führungskräften auf Tagungen klar.

„Auftretende rückständige Meinungen, zunächst eine Besserung der Lebenslage der Bevölkerung abzuwarten und erst dann zu werben, wurden mit politischen Argumenten widerlegt (Hinweis auf den circulus vitiosus wie sie Lenin in ‚Die große Ininitiative‘ aufzeigt). Nach anfänglichem Sträuben hat sich die Mehrzahl der Sparkassenleiter und Angestellten mit grosser Aktivität eingesetzt.“*

Für jede Sparkasse wurde ein Soll festgelegt, das es zu erreichen galt. Die Deutsche Wirtschaftskommission (DWK) – Hauptverwaltung Finanzen, eine Regierungsinstanz der sowjetischen Besatzungsmacht, richtete am 3. Juni 1949 einen Erlass an die Landesregierungen. Der Zuwachs in 1949 sollte betragen: ein Prozent des Bestandes am 31. Dezember 1948, dazu zehn Deutsche Mark der Deutschen Notenbank (DM) für jedes Konto am Jahresende 1948 „zuzüglich der Summe, die errechnet wird aus der Anzahl der Einwohner des Tätigkeitsgebietes der Sparkasse abzüglich der Anzahl der bereits bestehenden Sparkonten, multipliziert mit DM. 2,-.“**

Der Sparkassenverband errechnete den individuellen Betrag und teilte ihn der Sparkasse mit. Die Ergebnisse musste er halbjährlich dem jeweiligen Landesfinanzministerium zur Weiterleitung an die Hauptverwaltung Finanzen der DWK liefern. Diese sah im Erlass eine gestaffelte Belohnung für die Leitung und die Angestellten der drei erfolgreichsten Sparkassen vor. So wollte man sie zum Wettbewerb motivieren. Vor allem die verstärkte Werbearbeit in der zweiten Jahreshälfte bewirkte letztlich, dass sich die Spareinlagen der brandenburgischen Sparkassen 1949 insgesamt um 19,25 Prozent erhöhten. Das Soll von 9,4 Millionen DM wurde mit 4,2 Millionen DM übererfüllt. Am erfolgreichsten waren die Stadtsparkasse Werder (Havel), die Stadtsparkasse Strausberg und die Kreissparkasse Teltow in Mahlow. 11 von 48 Instituten konnten ihre Planvorgaben allerdings nicht einhalten.

* Bericht des Brandenburgischen Sparkassenverbandes über den Spareinlagenwettbewerb im Jahre 1949 für die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium der Finanzen – Hauptabteilung Banken und Versicherungen, 03.01.1950

** Erlass der Deutschen Wirtschaftskommission – Hauptverwaltung Finanzen an die Landesregierungen, 03.06.1949, Auszug im Rundschreiben Nr. 23/49 des Brandenburgischen Sparkassenverbandes