Krieg, Flucht, Vertreibung – diese Begriffe würde wohl jeder von uns gern aus seinem Wortschatz streichen. Wie fragil der Frieden sein kann und dass er nicht selbstverständlich ist, das erleben wir seit nunmehr zwei Monaten unmittelbar und bedrohlich nah.

Unsere Welt ist kein sicherer Ort. Mehr als 20 Kriege werden derzeit geführt. Das bedeutet auch Gewalt, Zerstörung, Not und Elend. Leidtragende sind stets unschuldige Zivilisten und unter ihnen vor allem die Kinder. Für sie und ihre Zukunft sind wir als Erwachsene im besonderen Maße verantwortlich. Nichts ist in diesem Zusammenhang zu entschuldigen, zu rechtfertigen oder gar mit irgendetwas zu erklären.

Was können wir, die wir täglich mit unserer Geschichte, mit Informationen und Archivalien umgehen, tun? Unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Ja. Aber: Wir können sorgsam mit Sprache umgehen, uns stets mit der Darstellung von Rechercheergebnissen der Wahrheit verpflichtet fühlen. Mit Publikationen, Ausstellungen, Schulungen, Filmen und vielem mehr tragen wir in der Öffentlichkeit dazu bei, dass auch die Schrecken von Kriegen in Erinnerung bleiben. Wir als Deutsche stehen noch immer in einer besonderen Verantwortung. Diese versuchen wir durch unsere Arbeit wahrzunehmen. Denn was zwei Weltkriege angerichtet haben, wie Menschen nicht nur gelitten, sondern millionenfach zu Tode gekommen sind, das darf weder in Vergessenheit geraten noch verharmlost werden.

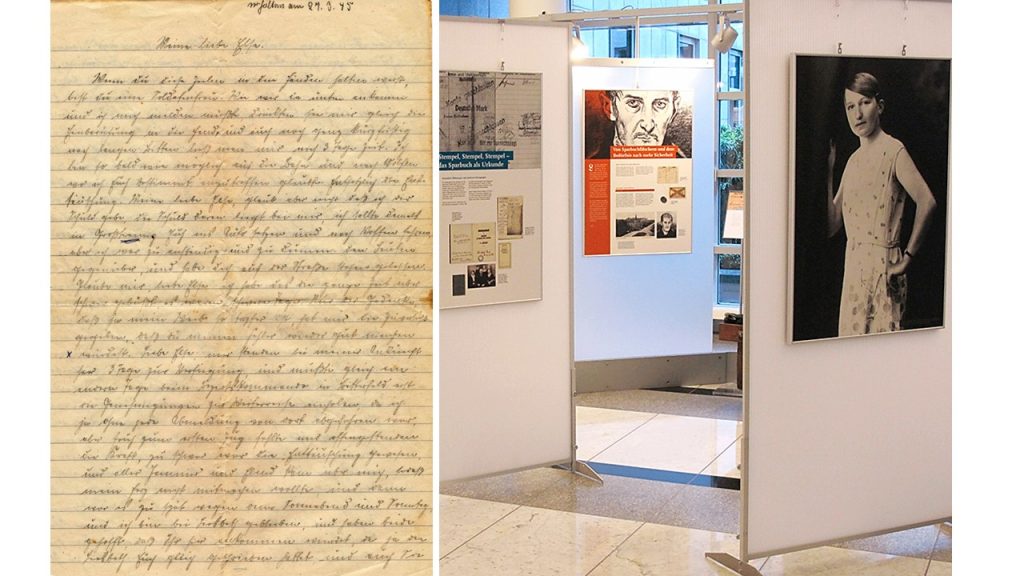

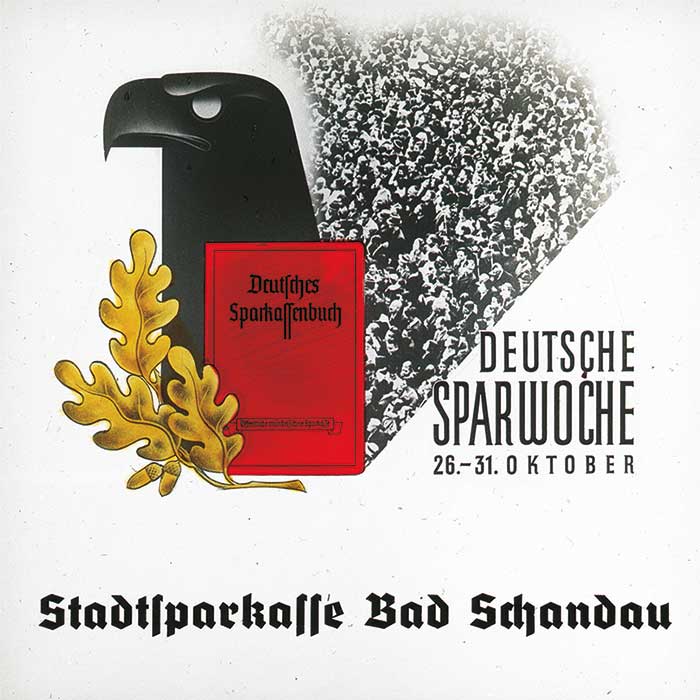

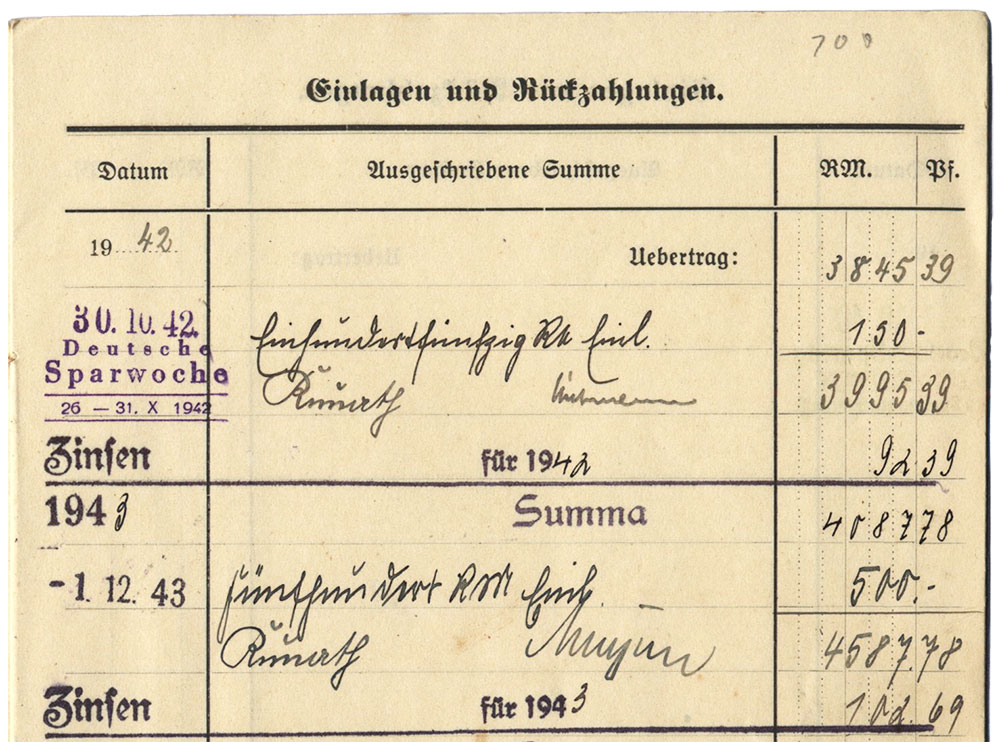

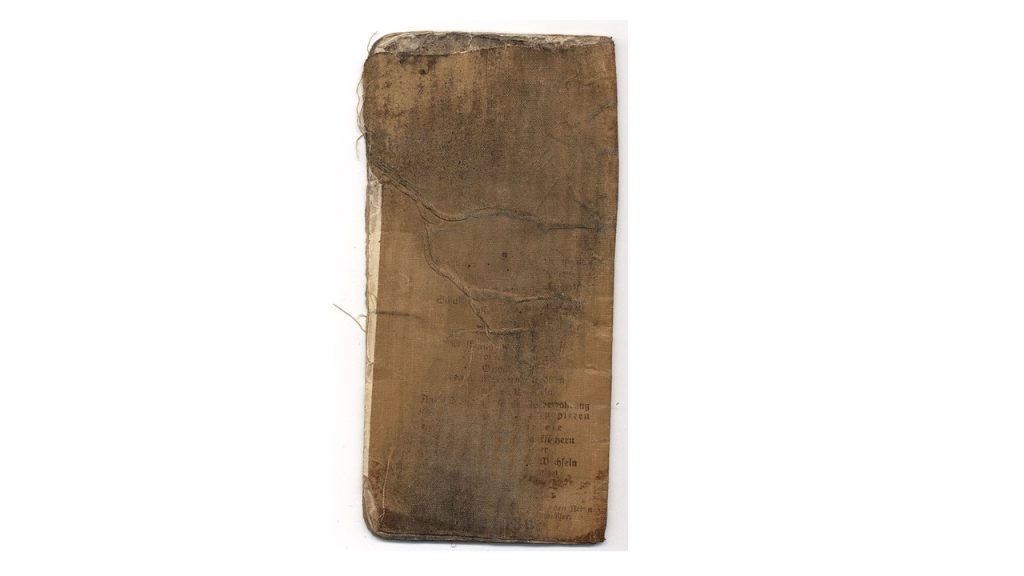

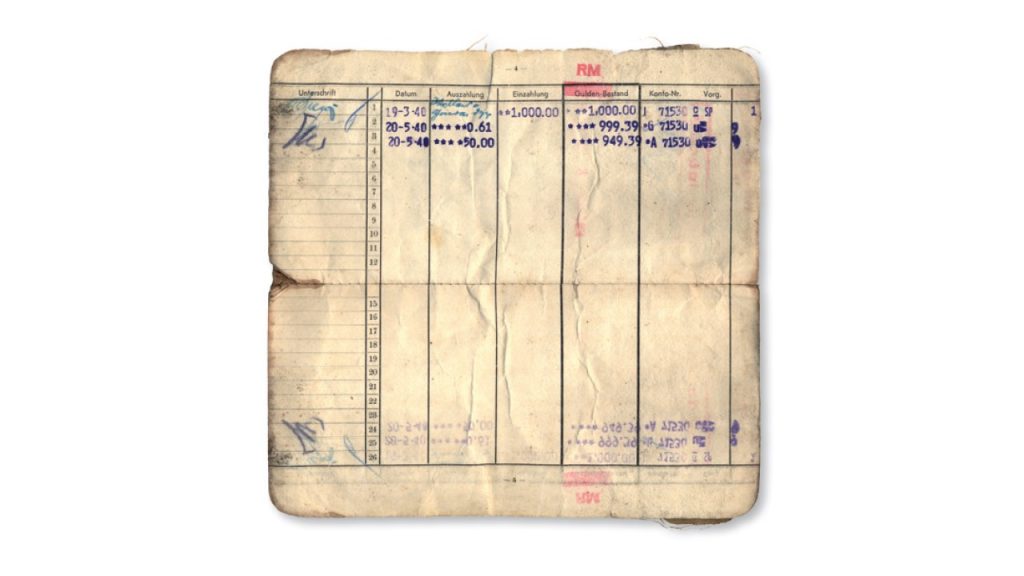

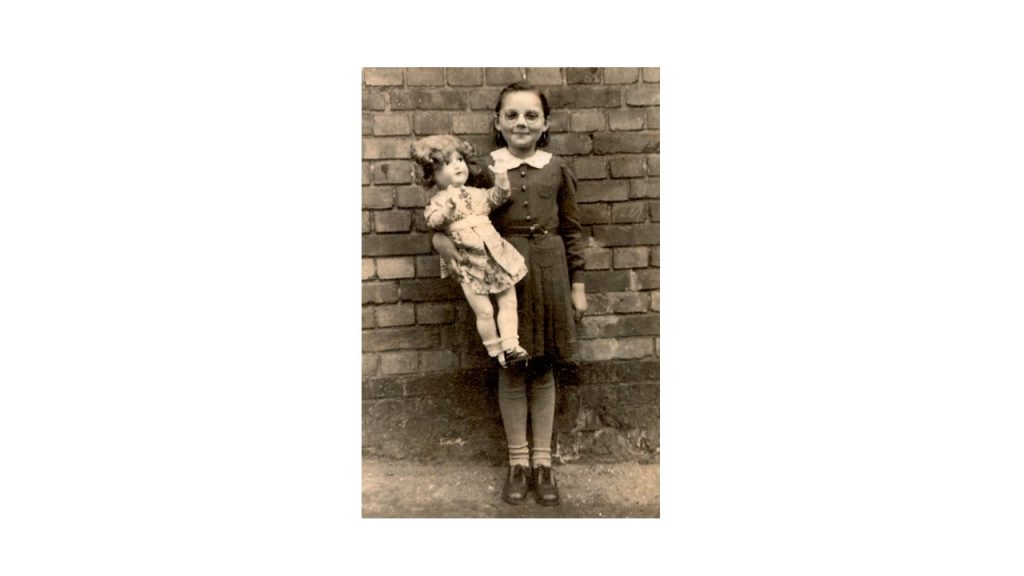

So begreifen wir es als wichtige Aufgabe, auch Kriegserlebnisse zu bewahren. In Gesprächen mit älteren Zeitzeugen aus unseren Sparkassen kommt gerade dieses Thema immer wieder zur Sprache. Wir zeichnen persönliche Erinnerungen auf, sammeln Objekte, die für sich genommen, einzigartig sind und der Dokumentation dienen. Besonders berührende Zeitzeugnisse von Müttern und Kindern auf der Flucht konnten wir zum Beispiel für die Nachwelt sichern, als wir vor einigen Jahren eine Wanderausstellung rund um das Sparbuch – dem ersten Produkt der Sparkassen – konzipierten. Sehe ich heute Kriegsbilder, Kinder auf der Flucht, dann habe ich stets auch das Sparbuch der kleinen Charlotte vor Augen. Für mich das eindrucksvollste, mit vielen Emotionen verbundene Objekt in unserem Archiv.

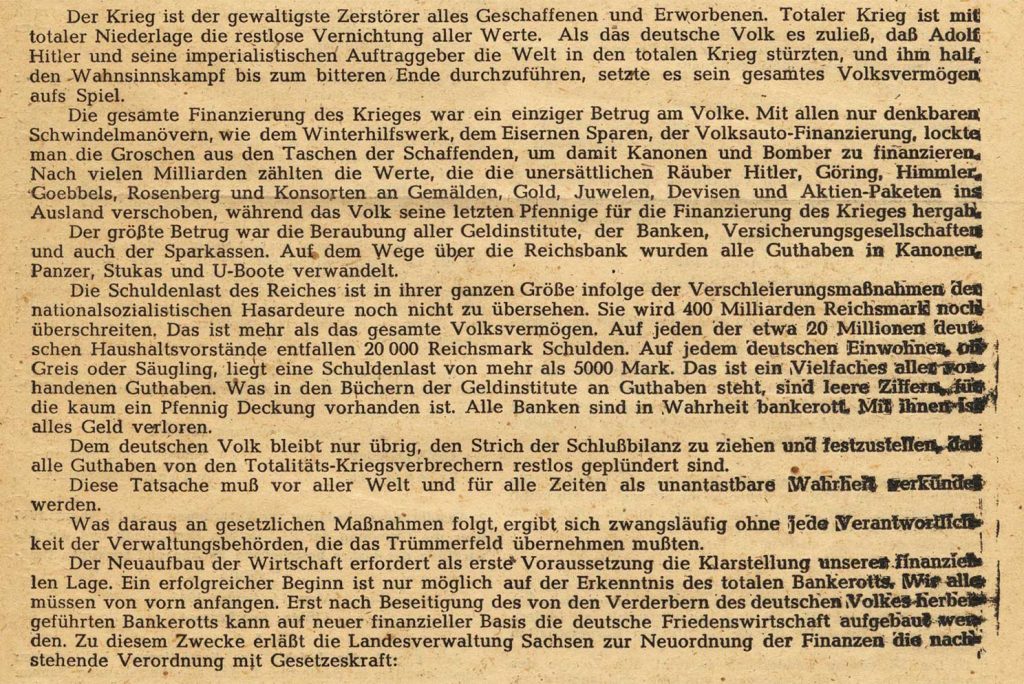

Es erzählt davon, wie ein kleines Mädchen sich mit der Mutter während des Zweiten Weltkrieges auf den Weg gen Westen macht. Fort aus Danzig. Besonders tragisch: Schon im Kindesalter verliert Charlotte bei einer der vielen Luftschutzübungen durch eine Fehlzündung das rechte Augenlicht. Auch eine Operation kann ihr nicht helfen. So bekommt das Kind eine Entschädigung von 1000 Reichsmark, mündelsicher auf einem Sparkassenbuch von der Versicherung gutgeschrieben. Es soll ihre Zukunft sichern. Beim Packen der Sachen für die Flucht rettet die Mutter natürlich auch das Büchlein, versteckt es als Einlegesohle im Schuh. Beide überleben. Zum Glück. Doch durch Flucht und Vertreibung ist das Geld auf dem Sparbuch wertlos geworden. Es kommt auch später zu keiner Auszahlung oder Umwertung.

„Nie wieder Krieg!“ – ein schöner Gedanke, den wir nicht aufgeben dürfen. Privilegiert in den Frieden hineingeboren werden und in ihm leben? Das sollte im Sinne der bereits 1948 verfassten Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu den Menschenrechten eigentlich selbstverständlich sein. Dass wir inzwischen davon weiter entfernt sind, als für das 21. Jahrhundert erhofft, dass Kinder heutzutage – auch in Europa – wieder in derselben Situation sind, wie die kleine Charlotte damals, macht fassungslos und sehr nachdenklich. Gerade den Kindern sind wir alle eine friedliche, eine gewaltfreie Zukunft schuldig. Die Mächtigen dieser Welt müssen daran erinnert werden und entsprechend agieren: Deeskalieren, im respektvollen Gespräch bleiben, verhandeln und natürlich auch weiter abrüsten – gibt es tatsächlich eine andere Alternative, um gut mit- und nebeneinander leben zu können?