Zur schlesischen Sparkassengeschichte

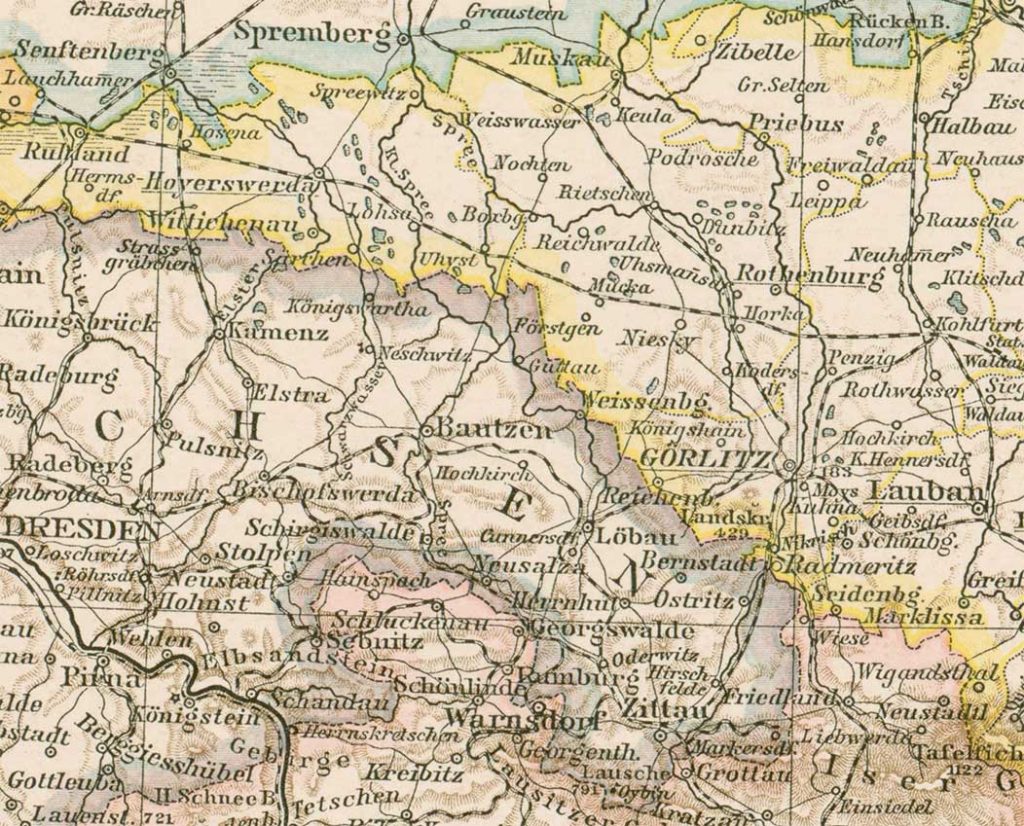

Wie Sie auf der abgebildeten Landkarte erkennen können, war ein Teil des heutigen Freistaates Sachsen in früheren Zeiten nicht sächsisch. Gelb markiert ist das Gebiet der preußischen Provinz Schlesien, die bis 1945 existierte. Zu ihr gehörte der Norden der Oberlausitz, den das Königreich Sachsen 1815 abtreten musste. Sparkassen wurden auf beiden Seiten der Landesgrenze gegründet. So entstand etwa mit der Stadtsparkasse Zittau am 28. März 1825 die erste kommunale Sparkasse Sachsens.

Görlitz hingegen wurde am 1. Oktober 1830 Sitz der ständischen Provinzialsparkasse der Oberlausitz. Solch eine besondere Flächensparkasse, die in mehreren Kreisen wirkte, gab es in der preußischen Niederlausitz bereits seit 1824. Das Görlitzer Institut verfügte im Gründungsjahr über sogenannte Nebensparkassen unter anderem in Hoyerswerda, Muskau, Reichenbach und Rothenburg. Diese Agenturen mit noch begrenztem Angebot wurden meist von Geschäftsleuten, zum Beispiel Kaufmännern, betreut.

Eine weitere Besonderheit gab es im Preußen. Dort konnten, anders als in Sachsen, lange Zeit mehrere Sparkassen in einem Ort vorhanden sein. So eröffnete beispielsweise Hoyerswerda am 1. April 1880 eine Stadtsparkasse. Ab dem 1. Oktober 1887 bestand die Kreissparkasse Hoyerswerda. Nach einer Fusion wirkte ab dem 1. März 1934 die Kreis- und Stadtsparkasse Hoyerswerda. Sie übernahm dann die örtliche Kundschaft der Oberlausitzer Provinzialsparkasse, als diese Ende 1938 durch den Staat aufgelöst wurde.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Grenze entlang der Neiße neu gezogen. Der westliche Teil der ehemaligen Provinz Schlesien kam zum Land Sachsen. Auf Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht wurden alle Sparkassen geschlossen und neue ohne Rechtsnachfolge eröffnet. So entstanden die Kreissparkasse Hoyerswerda und im westlichen Teil des ehemaligen Kreises Rothenburg die Kreissparkasse Weißwasser. Auch die Stadt Görlitz wurde geteilt. Es existierten dann eine Stadt- und eine Kreissparkasse Görlitz. In der DDR wurde die Sparkassenlandschaft erneut umstrukturiert.