Vor 100 Jahren: Gründung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes in Berlin

In der Geschichte der Sparkassen-Finanzgruppe kommt dem Jahr 1924 eine besondere Bedeutung zu. Es war nicht nur das Jahr, in dem Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland begannen, sich von Verwerfungen der Inflationszeit zu erholen. Es war auch das Jahr, in dem sich die bis dahin separat bestehenden Sparkassen-, Giro- und Kommunalbanken- organisationen unter einem Dach, dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband, vereinigten.

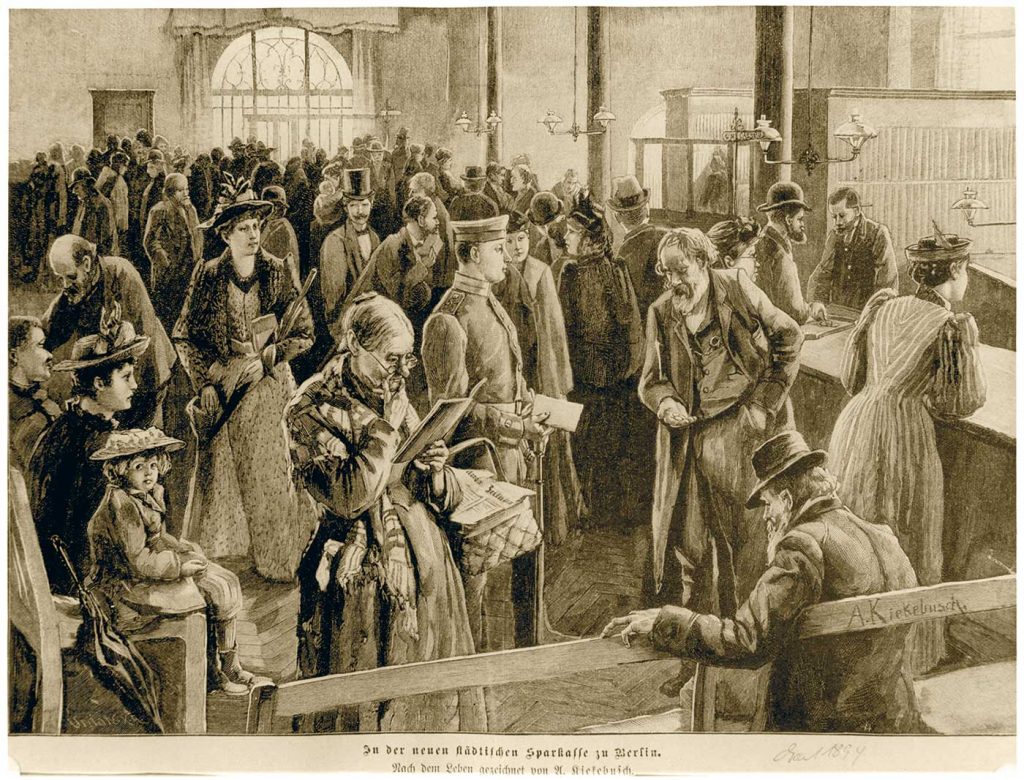

Die Sparkassenorganisation war dabei die älteste Wurzel. Sie war bereits 1884 entstanden, als sich der Sparkassenverband für Westdeutschland in Deutscher Sparkassenverband umbenannte und für Sparkassen aus allen Teilen des Deutschen Reichs öffnete. Der Deutscher Sparkassenverband agierte seitdem als Spitzenverband, der die Interessen der Sparkassen sowohl gegenüber den Institutionen des Deutschen Reichs als auch Preußens vertrat.

Die Giroorganisation war etwa ein Vierteljahrhundert später ins Leben getreten. Der Nossener Bürgermeister und Sparkassenvorsitzende Dr. Johann Christian Eberle hatte 1908 in Sachsen den ersten Giroverband gegründet, um einen Überweisungsverkehr zwischen den Sparkassen durchführen zu können. In der Folgejahren entstanden weitere regionale Giroverbände mit Girozentralen als Clearingstellen. Sie gründeten 1916 den Deutschen Zentral-Giroverband als ihren Dachverband.

Kommunalbanken waren erst während und nach dem Ersten Weltkrieg von Städten und Kreisen errichtet worden, weil die Rentabilität der Sparkassen durch die Inflation erheblich gesunken war. Diese Stadt- und Kreisbanken waren nicht so scharf reguliert wie die Sparkassen, weshalb sie gewinn- trächtigere Geschäfte machen konnten. 1921 schlossen sie sich im Deutschen Verband der kommunalen Banken zusammen.

Bereits bei der Gründung des Kommunalbankenverbandes wurde beschlossen, die drei Spitzenverbände baldmöglichst zu fusionieren. Die daraufhin eingeleiteten Verhandlungen zogen sich jedoch hin. Erst im Frühjahr 1924 waren die letzten Hindernisse aus dem Weg geräumt, sodass am 15. März des Jahres im Charlottenburger Rathaus der neue Einheits- verband unter dem Namen Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) gegründet werden konnte. Den Vorsitz übernahm Dr. Ernst Kleiner, der zuvor den Deutschen Zentral-Giroverband geleitet hatte.

Der DSGV nahm nicht allein die typischen Verbandsfunktionen wahr. Er war auch Träger einer eigenen „Bankanstalt“, der Deutsche Girozentrale. Diese war zugleich Spitzeninstitut für den Giroverkehr und Geschäftsbank mit eigenem Kreditgeschäft. Um die Trägerschaft für die DGZ wahrnehmen zu können, besaß der DSGV die Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Der neue Verband entwickelte rasch eine beeindruckende Aktivität auf vielen Gebieten. Noch 1924 richtete er einen Zentralen Werbeausschuss ein und gab die „Deutsche Sparkassen-Zeitung“ heraus, die als Sprachrohr des Verbandes sowohl in die Sparkassenorganisation als auch in die Öffentlichkeit hinein wirkte. Im Oktober desselben Jahres nahm eine Delegation des DSGV am 1. Internationalen Sparkassenkongress in Mailand teil, wo die Gründung eines Internationalen Instituts der Sparkassen und die Einführung des Weltspartags beschlossen wurden.

Seine politische Schlagkraft bewies der DSGV in den ersten Jahren seines Bestehens, indem er die Sparkassen erfolgreich gegen Kritik verteidigte, sie würden zunehmend mit den privaten und genossenschaftlichen Banken konkurrieren und dabei ihre originären Aufgaben vernachlässigen.

Der Übergang von der Weimarer Republik in das sog. „Dritte Reich“ gelang dem DSGV und seinem Führungspersonal weitgehend reibungslos. Der Verband passte sich an die neuen Gegebenheiten an und diente den politischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen der NS-Diktatur.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellte der DSGV seine Arbeit ein, ohne jedoch aufgelöst zu werden. In den westlichen Besatzungszonen konstituierte sich 1947 eine Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sparkassen- und Giroverbände und Girozentralen. Sie wuchs sukzessive in die Aufgabenstellungen eines Spitzenverbandes hinein und erhielt 1950 die Rechtsform eines eingetragenen Vereins. Drei Jahre später nahm die Arbeitsgemeinschaft den Namen Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. an.

Der ‚alte‘ DSGV, der fortan in Abgrenzung zu seinem Namensvetter mit dem Zusatz „ö.K.“ („öffentliche Körperschaft“) bezeichnet wurde, blieb dennoch bestehen. Er fungierte aber nicht mehr als Dachverband der Sparkassen- organisation, sondern nur noch als Träger der DGZ, die in der Bundes- republik 1949 als „verlagertes Geldinstitut“ anerkannt worden war und seit 1954 wieder alle Bankgeschäfte betrieb. Diese Funktion nimmt der DSGV ö.K. heute für die DekaBank Deutsche Girozentrale wahr.

Dr. Thorsten Wehber

Leiter des Sparkassenhistorischen Dokumentationszentrums

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Bonn

Literatur:

Josef Hoffmann: Deutsche Sparkasseneinheit. Prinzipien · Politik · Organisation. Stuttgart 1969.

(Franz) Künzer: Der Einheitsverband, in: Sparkasse, Nr. 1149 v. 27. März 1924, S. 177-179.

Jürgen Mura: Geschichte der Sparkassen- und Giroverbände, in: Ders.: Entwicklungslinien der deutschen Sparkassengeschichte. Stuttgart 1987,

S. 51-65.

Janina Salden: Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband zur Zeit des Nationalsozialismus. Stuttgart 2019