Vom Straßen- und Denkmalbau

Bei der mittlerweile abgeschlossenen Erforschung und Verschriftlichung der Geschichte der Sparkasse Elbe-Elster für eine Chronik stellte das gesellschaftliche Engagement in früheren Zeiten ein wichtiges Thema dar. Ermittelt wurde unter anderem, für welche Vorhaben der Kreis Schweinitz bereits vor der Reichsgründung Überschüsse seiner 1837 gegründeten Sparkasse verwenden konnte. So wurden zum Beispiel im Jahr 1869 stattliche 20.000 Taler für den Bau einer Chaussee von Kolochau über Lebusa bis zur Kreisgrenze bei Dahme/Mark genehmigt. Diese Information fand sich in Unterlagen der damaligen Aufsichtsbehörde der Sparkasse im Landesarchiv Sachsen-Anhalt in Merseburg. Es handelt sich dabei wohl um die heutigen Landesstraßen L 704 und L 70.

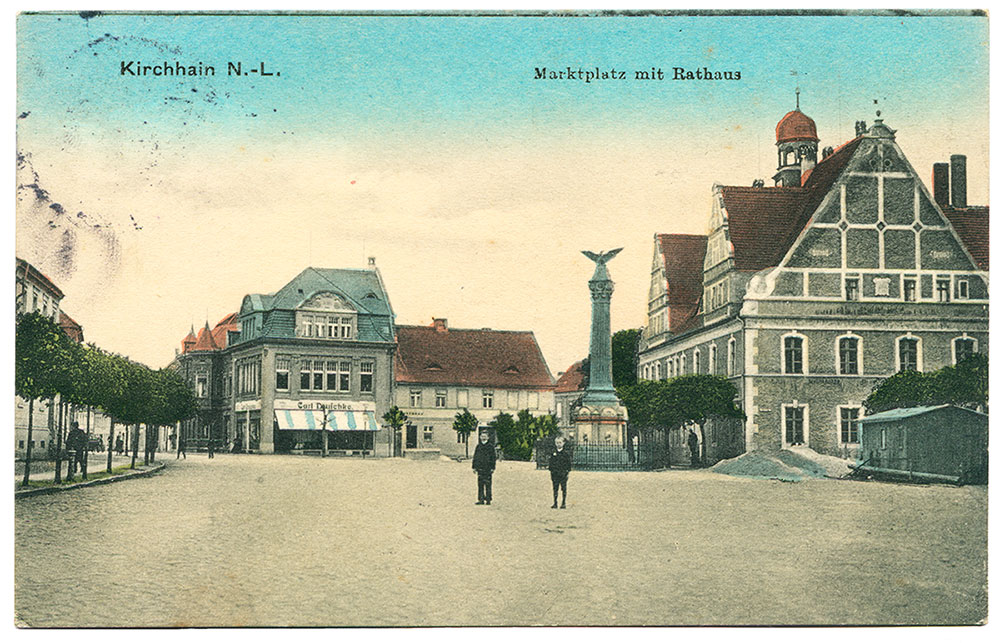

Akten im Brandenburgischen Landeshauptarchiv in Potsdam gaben hingegen Aufschluss über die erste Gewinnverwendung für öffentliche Zwecke in Kirchhain. Dort wurde 1854 die erste Stadtsparkasse im Geschäftsgebiet der Sparkasse Elbe-Elster eröffnet. Belegt sind für das Jahr 1887 insgesamt 10.550 Mark. Im Stadtarchiv in Doberlug-Kirchhain war Schriftgut zu einem Verwendungszweck vorhanden. 500 Mark aus dem Reservefonds der Sparkasse konnte die Kommune demnach zur Errichtung eines Denkmals für die im Deutsch-Französischen Krieg gefallenen Kirchhainer beisteuern. 2.500 Mark hatte bereits ein Verein gesammelt. Am 11. September 1887 wurde das sogenannte Kriegerdenkmal vor dem Rathaus feierlich eingeweiht. Noch heute steht es dort.