Von der Gründung der Chemnitzer Sparkasse

Heute ist es soweit. Vor genau 180 Jahren wurde die Stadtsparkasse in Chemnitz eröffnet. Es handelt sich dabei um die erste Gründung einer kommunalen Sparkasse im Geschäftsgebiet der heutigen Sparkasse Chemnitz. Die Geschäftsstelle befand sich am 1. Juli 1839 in der Turmstube des Rathauses. Gleich nebenan war die Stadtkassenstube. Der Stadtkassenschreiber August Friedrich Röhr, der zwei Mal die Woche jeweils drei Stunden als Sparkassenkassierer tätig war, hatte demnach einen kurzen Dienstweg. Geldbeträge von acht Groschen bis 30 Taler nahm er an. Wenn Einlagen jedoch nicht mit dem Zweck der Sparkasse übereinstimmten, konnten sie zurückgewiesen werden.

Grundsätzlich stand das Institut allen gesellschaftlichen Schichten offen. Es durfte aber nicht zur bloßen Kapitalanlage von Vermögenden genutzt werden. Gegründet wurde die Stadtsparkasse ausdrücklich für die Bürger, die sich eine Rücklage bilden beziehungsweise diese sicher unterbringen wollten. Die Sparkasse half dabei, durch Eigeninitiative das eigene Leben zu verbessern. Den Gründungsgedanken machte die am 22. Juni 1839 im Chemnitzer Anzeiger gedruckte Eröffnungsanzeige des Stadtrats besonders deutlich. Dort waren unter anderem die folgenden Worte zu lesen.

„Möge dieses Beginnen unserer Sparkassen-Anstalt ein gesegnetes seyn, und der Fortgang derselben zum Heile der Bewohner von Chemnitz und seiner Umgebung fröhlich gedeihen! Möge diese Anstalt benutzt werden, um durch kleine Einlagen sich nach und nach einen Nothpfennig zu sparen! was Jedem durch zinsbare Unterbringung kleiner Ersparnisse, so wie von Pathengeldern, Sparbüchsengeldern und dergleichen nunmehr möglich wird, besonders aber unbemittelten Familien, Fabrikarbeitern, Handwerksgesellen und Dienstboten zu ihrer wahren Wohlfahrt gereichen würde. Möge endlich diese Anstalt in den Bewohnern von Chemnitz den Sinn einer weisen Sparsamkeit erwecken und nähren!“

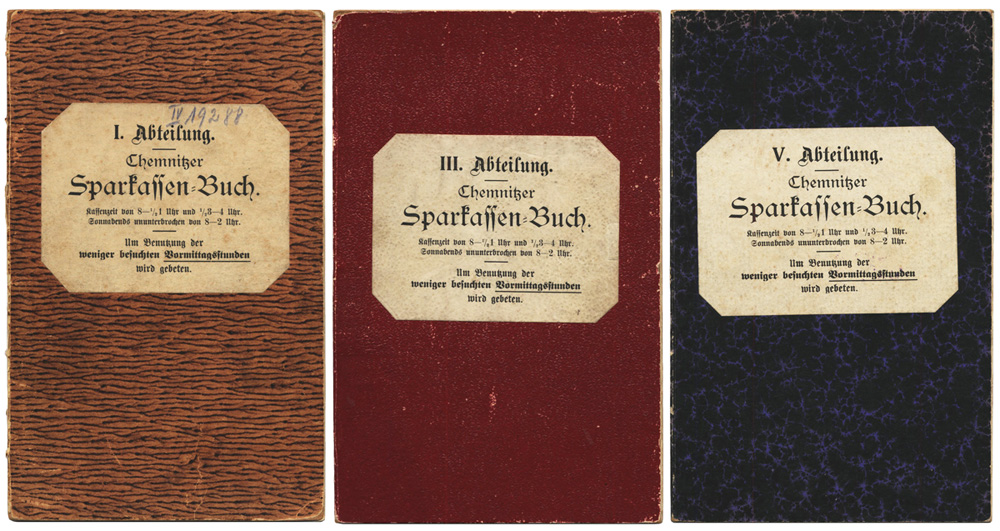

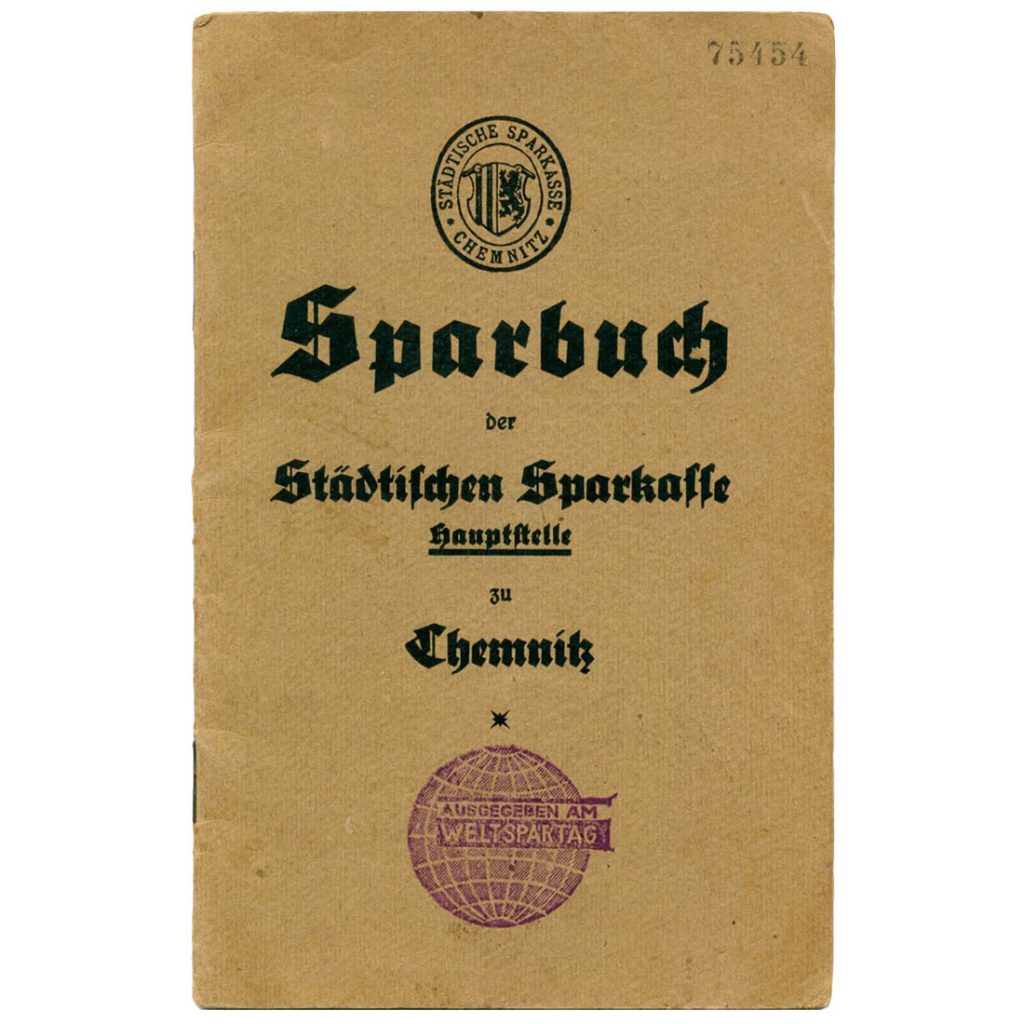

Belegt ist, dass am Eröffnungstag 461 Taler und 12 Groschen eingezahlt wurden, größtenteils aber nicht von „kleinen Leuten“. Durch verstärkte Werbung versuchte man sie nach der Gründung vom Sinn des Sparens zu überzeugen, damit sie ihre Spargroschen auf Sparkassenbücher einzahlten. Diese waren das erste und lange auch einzige Produkt zum Vorsorgen. In allen Sparbüchern war das „Regulativ“ abgedruckt, das die Kundschaft über die Rechtsverhältnisse der Sparkasse informierte. Jedes Buch hatte eine Nummer. Es war mit dem Namen und Wohnort des Kunden zu versehen. Die Unterschriften des Kassierers und des Vorstandes der „Deputation“ der Sparkasse, Stadtrat Carl Wilhelm Zeisig, waren unerlässlich. Der oben abgebildete Stempel durfte nicht fehlen.