„die Notwendigkeit, von der Pike auf neu zu lernen“* – Qualifizierung als strategischer Erfolgsfaktor

Blogserie, Teil 22

Am 12. April 1990 fahren die ostdeutschen Führungskräfte mit einer Fülle an Unterlagen, Materialien und Anregungen nach Hause, die sie während ihres zweitägigen Informationsseminars in West-Berlin erhalten haben. Sie sind die letzten Teilnehmer von insgesamt drei zentralen Informationsseminaren, welche die Deutsche Sparkassenakademie Bonn für alle Direktorinnen und Direktoren der 196 DDR-Sparkassen organisiert hat. Mit welchen Gedanken und Eindrücken sie sich damals auf den Weg in ihre Heimatorte und ihre Sparkasse machten, lässt sich vielleicht erahnen, wenn man auf die vielschichtigen Inhalte dieser ersten wichtigen Weiterbildungsveranstaltung schaut.

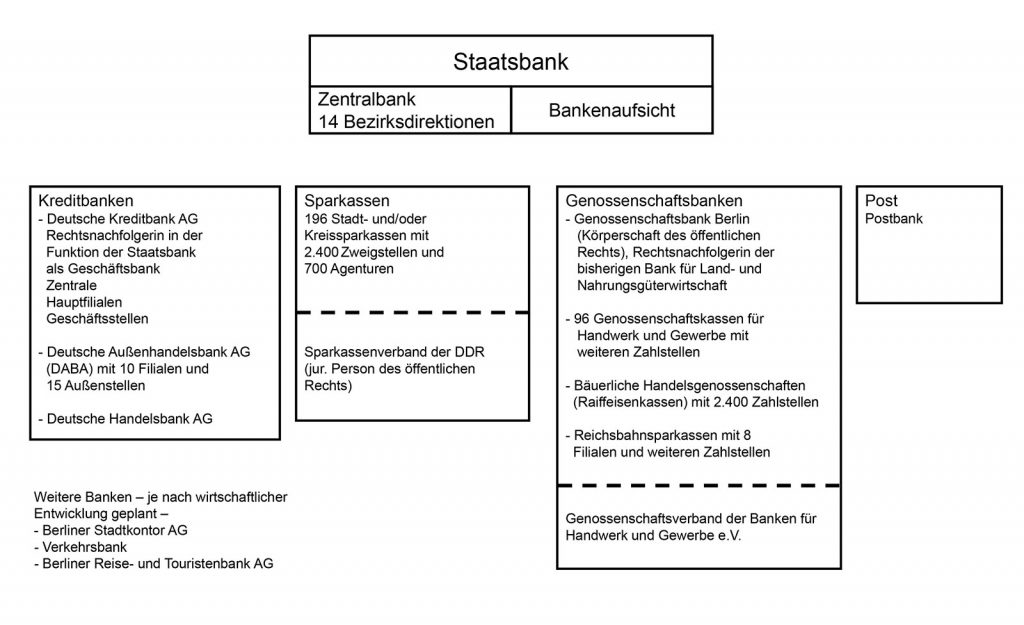

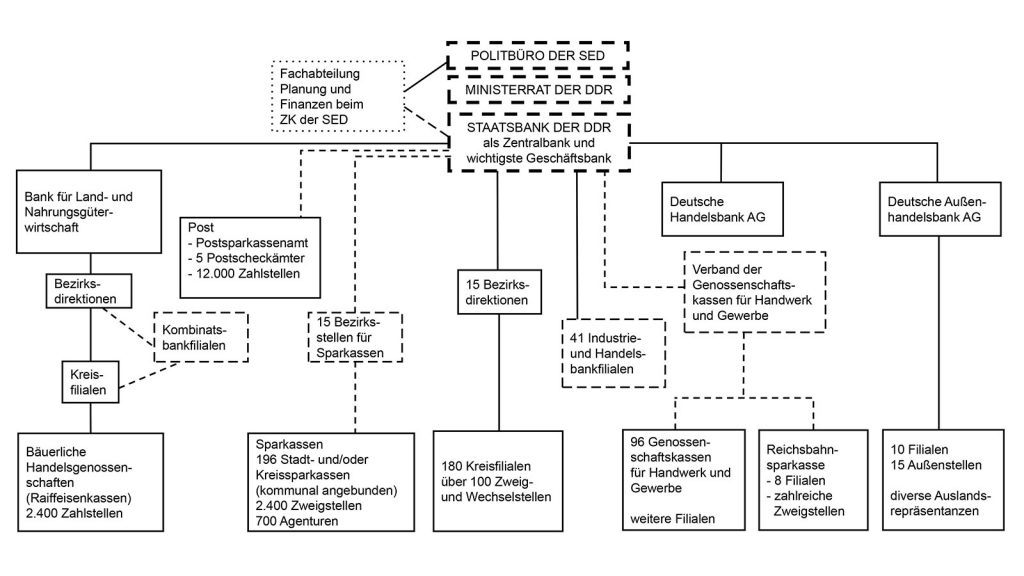

Unter dem Titel „Die Sparkassen in der Bundesrepublik Deutschland – Geschäftstätigkeit, Geschäftspolitik, Verbund“ wird den leitenden Angestellten ein sehr kompaktes, aber auch abwechslungsreiches Programm mit spannenden und oftmals ganz neuen Themen geboten. Allein die Aufzählung der Schwerpunkte ist beeindruckend. Erkennt man doch den enormen Wissensbedarf zu diesem Zeitpunkt. Die Themen reichen von der Struktur des Kreditwesens über die Grundlagen des Bankwettbewerbs und seine Konsequenzen bis hin zu Informationen über Ziele und Instrumente der Geschäftspolitik, die Produktpalette und Zielgruppen sowie über die Auswahl des Personals in Sparkassen. Außerdem stellen sich vier bedeutende Verbundpartner vor: die LBS, die Deka, die öffentlichen Versicherer und der Deutsche Sparkassenverlag. Sie erläutern ihre Unterstützungsangebote und ihre Aufgaben sowie die bewährte Arbeitsteilung mit den Sparkassen, welche für die Ostdeutschen sicherlich sehr interessant war zu erfahren. Schließlich geht es, wie so häufig in diesen Umbruchzeiten, um aktuelle Fragen und Perspektiven der Sparkassenorganisation sowie um Kooperations- und Entwicklungsmöglichkeiten für die Sparkassen der DDR.

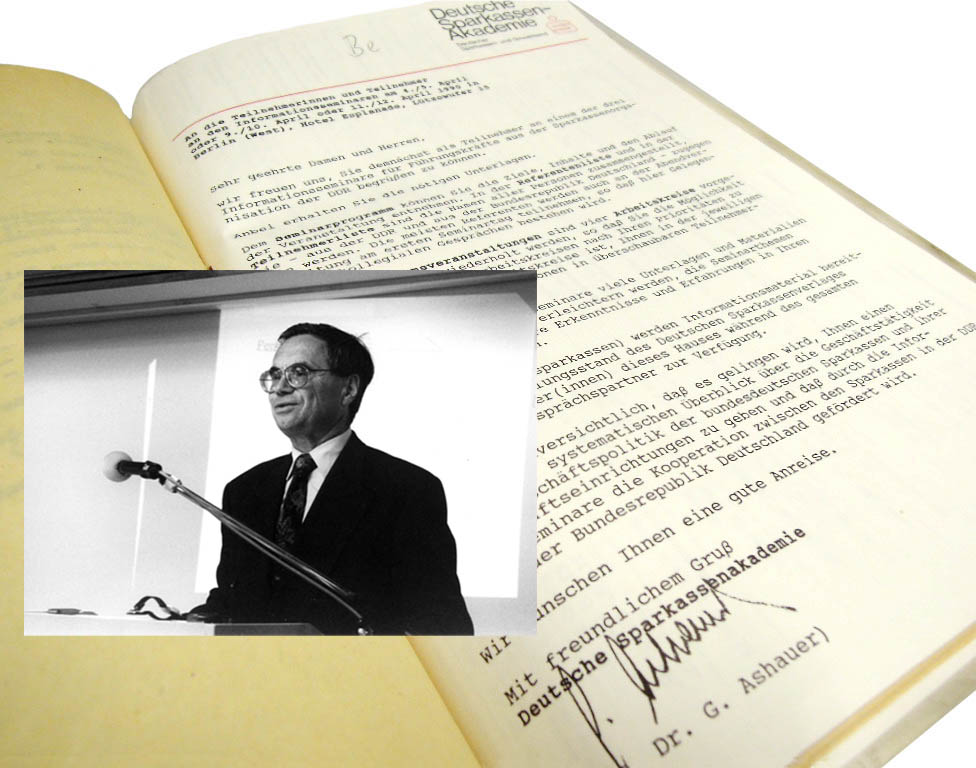

Die Seminarleitung übernimmt Professor Dr. Günter Ashauer persönlich. Er steht der Deutschen Sparkassenakademie in Bonn seit 1970 vor und wird in den nächsten Monaten aktiv die ostdeutsche Qualifizierungsoffensive begleiten.** Mit diesen ersten drei Informationsseminaren für die Direktorinnen und Direktoren der DDR-Sparkassen Anfang April 1990 verfolgt er das Ziel, „die Teilnehmer umfassend über die bundesdeutsche Sparkassenorganisation zu informieren und kollegiale Gespräche zwischen Führungskräften der Sparkassen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland zu ermöglichen.“***

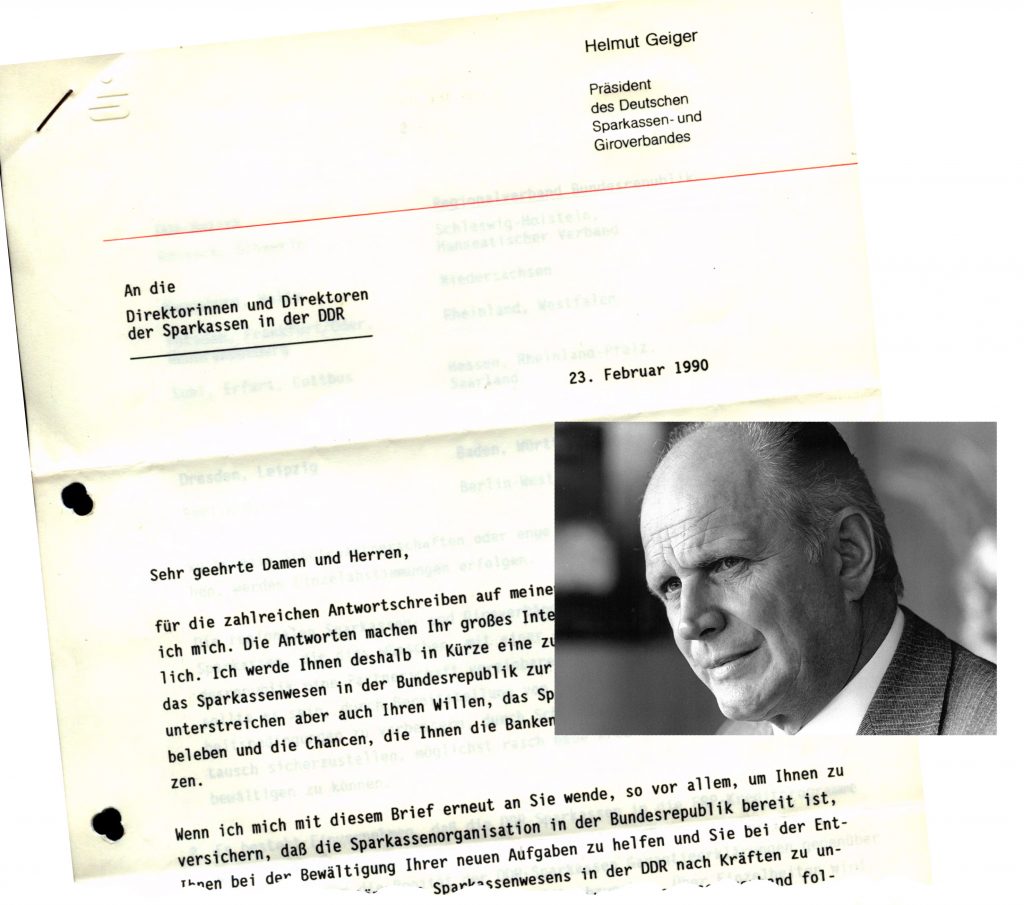

Einladungen für diese wichtige Sofortmaßnahme in puncto Bildung gingen bereits Ende Februar 1990 an die Sparkassendirektorinnen und -direktoren. Rainer Voigt informierte als zuständiger Leiter der Abteilung Sparkassen der Staatsbank der DDR u. a. über das großzügige Angebot Geigers: „Die Sparkassenorganisation der BRD übernimmt alle entstehenden Kosten einschließlich der Unterbringung der Seminarteilnehmer.“****

Doch die Sofortmaßnahmen betrafen nicht nur die Sparkassenleiter. Allen Verantwortlichen war von Anfang an bewusst: Der Weg in eine erfolgreiche Zukunft konnte ausschließlich mit gut ausgebildeten Beschäftigten bewältigt werden. An ihnen war es, die Sparkassenkunden von der Qualität der Angebote und Leistungen zu überzeugen, sie professionell zu beraten. Damit kam der Mitarbeiterqualifizierung eine besondere, ja, eine strategische Bedeutung zu. Bis zum Sommer 1990 finden bereits Schulungen zu den ERP-Krediten sowie zum Aktiv- und Passivgeschäft nach bundesrepublikanischem Vorbild statt. Auch das „Training on the job“ startet mit Hilfe der westdeutschen Partnersparkassen rasch. Last but not least führen die Kommunalwahlen am 6. Mai 1990 zu Weiterbildungsbedarf bei Verwaltungsratsvorsitzenden, die neu in ihre Ämter kommen. Sie erhalten ebenfalls ein zentrales Informationsseminar, das über ihre Aufgaben und Funktionen innerhalb der Sparkassenorganisation aufklärt.*****

Wie es danach weiterging, und was es genau bedeutete, die schnellstmögliche Qualifizierung von über 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in geordnete Bahnen zu lenken sowie ab dem 1. September 1990 eine komplett neue Ausbildung zu organisieren, davon werden wir selbstverständlich an dieser Stelle berichten.

Fortsetzung am 17.04.2020

———————–

*In der Publikation „Einweihung der Ostdeutschen Sparkassenakademie, 19. November 1996, Potsdam Am Luftschiffhafen“ bringt es Prof. Dr. Günter Ashauer in einem Gastbeitrag auf den Punkt, als er die Herausforderung für die Beschäftigten in der Situation der Wiedervereinigung Deutschlands betrachtet. Denn dies bedeutete seinerzeit nichts weniger als „die Notwendigkeit, von der Pike auf neu zu lernen, denn es änderte sich an allen Arbeitsplätzen fast alles.“; Bestand: Historisches Archiv des OSV, HA-3/1999, OSA, Broschüre, S. 8.

**In einem Zeitzeugengespräch mit Berthold Deutscher, der ab Sommer 1990 den Aufbau einer Ostdeutschen Sparkassenakademie als Aufgabe übernahm, erinnert sich dieser an das erste Treffen mit Professor Ashauer. Auf einer Durchreise passte Deutscher ihn am Flughafen Tegel ab und stellte kurzerhand ein 14-Punkte-Programm zum Akademieaufbau-Ost mit ihm gemeinsam auf. Bestand: Historisches Archiv des OSV, ZZI Berthold Deutscher, 06.08.2014, S. 20.

***Bestand: Historisches Archiv des OSV, HA-75/2004.

****Bestand: Historisches Archiv des OSV, Konvolut Horst-Dieter Hoffmann, D/13061/AUG; Aus demselben Bestand geht hervor, dass auch noch einmal der Deutsche Sparkassen- und Giroverband zum Informationsseminar in Berlin eingeladen hat. Ein Schreiben vom 15.03.1990 bestätigt die Reservierung eines Einzelzimmers im Hotel Esplanade, Lützowufer 15, D-1000 Berlin sowie die Kostenübernahme. Auch ein City-Plan mit Zielkennzeichnung liegt zur Orientierung für die Anreise mit dem Pkw bei.

*****Geiger, Walter ; Günther, Hans Georg: Neugestaltung des ostdeutschen Sparkassenwesens 1990 bis 1995, Stuttgart 1998, S. 174.