Ein Verband und viele Namen

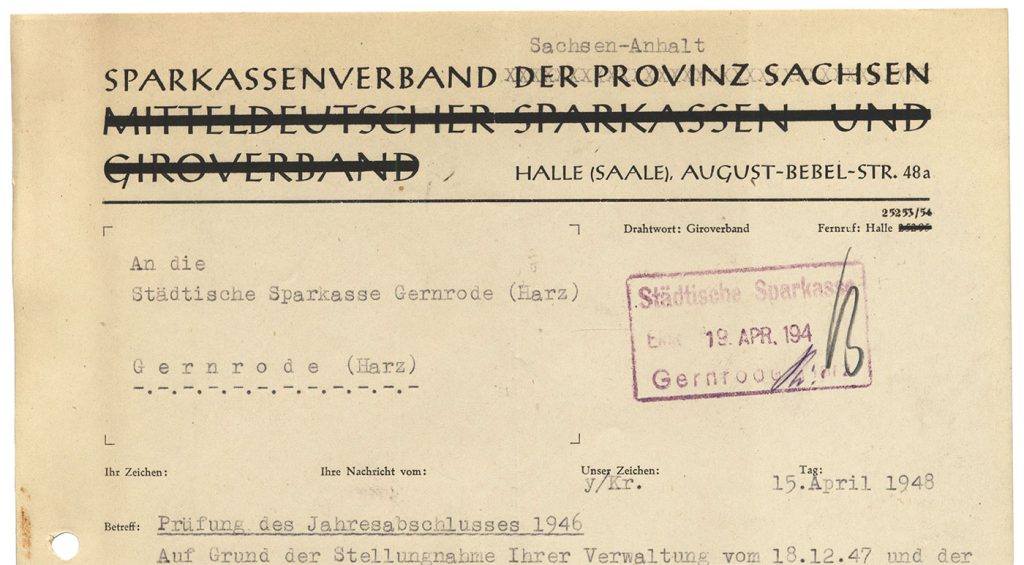

Bereits 1892 wurde im Gebiet des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt ein Sparkassenverband gegründet. Er war für die preußische Provinz Sachsen, das Herzogtum Anhalt sowie die thüringischen Herzog- und Fürstentümer zuständig. Gegründet in Halle (Saale), hatte er dann in Magdeburg seinen Sitz. 1922 wurde er mit dem seit 1915 bestehenden Sparkassen-Giroverband Sachsen-Thüringen-Anhalt vereinigt. Der neue Sparkassen- und Giroverband für Provinz Sachsen, Thüringen und Anhalt erhielt wiederum 1938 den Namen Mitteldeutscher Sparkassen- und Giroverband. 1944 löste das NS-Regime die Provinz Sachsen auf. Aus dem dortigen Regierungsbezirk Merseburg wurde die Provinz Halle-Merseburg und aus dem Regierungsbezirk Magdeburg die Provinz Mageburg.

1945 befahl die Sowjetische Militäradministration in Deutschland, die Provinzen Halle-Merseburg und Magdeburg sowie das bisherige Land Anhalt zur Provinz Sachsen zu vereinigen. Halle wurde Amtssitz. Gleichzeitig entstand das Land Thüringen, dessen Verwaltungssitz Weimar war. Der Verband war von beiden Orten aus tätig. 1946 wies die Besatzungsmacht an, dass der Mitteldeutsche Sparkassen- und Giroverband seine Arbeit auf die Provinz Sachsen zu beschränken hatte. Darum lautete die Bezeichnung fortan Sparkassenverband der Provinz Sachsen. Im Folgejahr gab es wieder eine Umbenennung, weil das Land Sachsen-Anhalt entstand. Wie der gleichnamige Verband existierte es nur bis 1952. Damals schaffte das SED-Regime die Länderstruktur in der DDR ab. Der Sparkassenverband Sachsen-Anhalt wurde aufgelöst. Erst seit 1990 haben die Sparkassen in Sachsen-Anhalt wieder einen Sparkassenverband.