Die Milliarden im Sparbuch

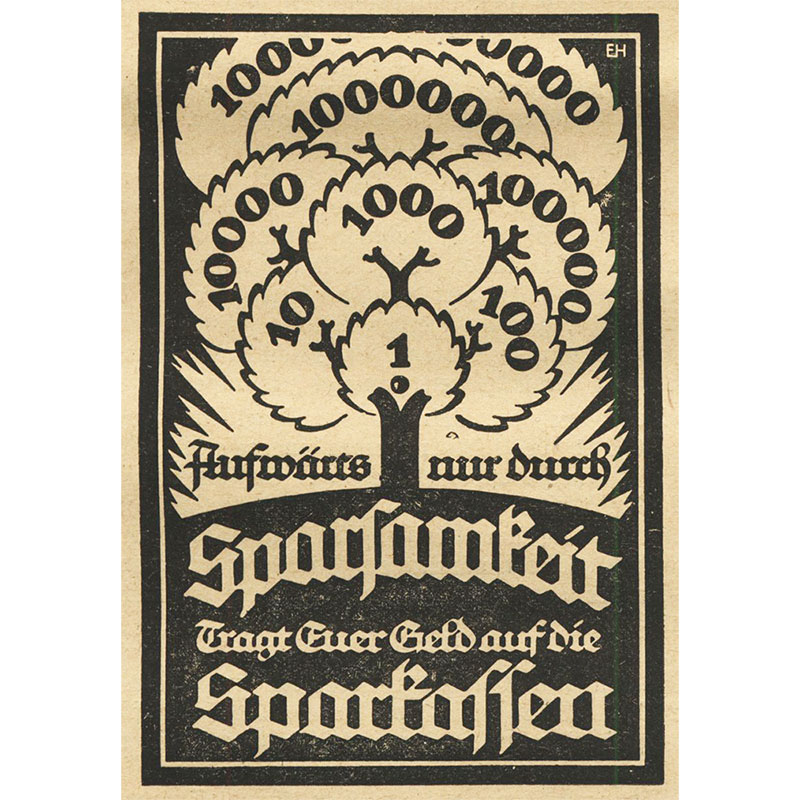

Heute werde ich Ihnen zwei besondere Sparkassenbücher aus dem Archivbestand vorgestellen. Beide stammen aus den 1920er Jahren. In dieser Zeit, genauer im November 1923, erreichte die Hyperinflation in der Weimarer Republik den Höhepunkt. Auch in den Sparbüchern der Kunden hatte sich diese bemerkbar gemacht. Die beiden Bücher stammen von der Städtischen Sparkasse zu Zittau und befinden sich im Depositalbestand der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien im Historischen Archiv des OSV. Der Verlauf der Inflation lässt sich in diesen beiden gut nachvollziehen.

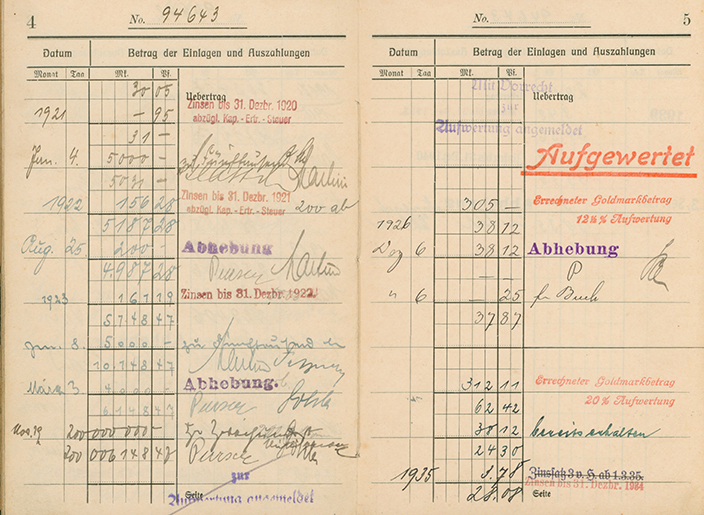

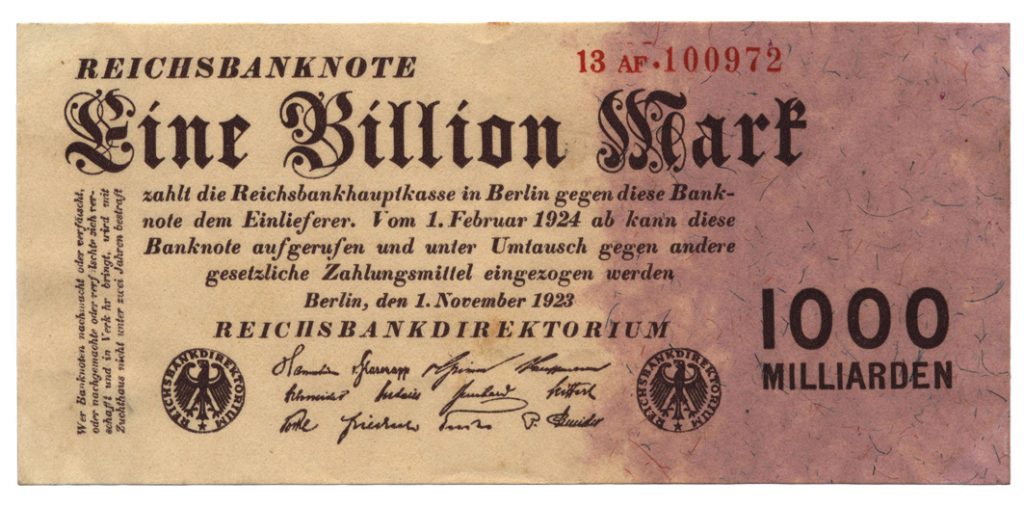

Das erste Sparbuch hatte im August 1922 ein Guthaben von knapp 5 000 Mark. Ein Jahr später waren bereits 10 000 Mark daraus geworden, nach einer Abhebung waren davon noch rund 6 000 Mark übrig. Aufgrund der im Herbst 1923 stark ansteigenden Inflationsrate wurden daraus am 19. November, aufgrund einer weiteren Einzahlung, über 200 Millionen Mark. Am 15. November erfolgte auch die Einführung der Rentenmark, um die Hyperinflation zu stoppen. Der Kurs war dabei eine Rentenmark gleich eine Billion Papiermark. Durch die Aufwertung wurden aus den 200 Millionen Mark 305 Goldmark.

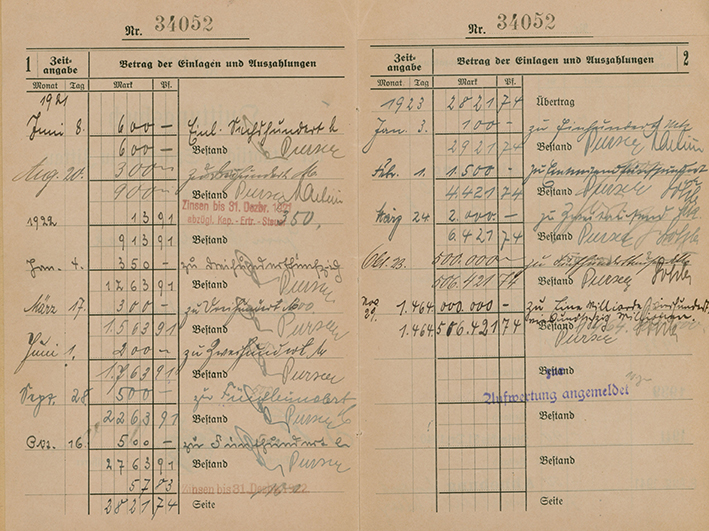

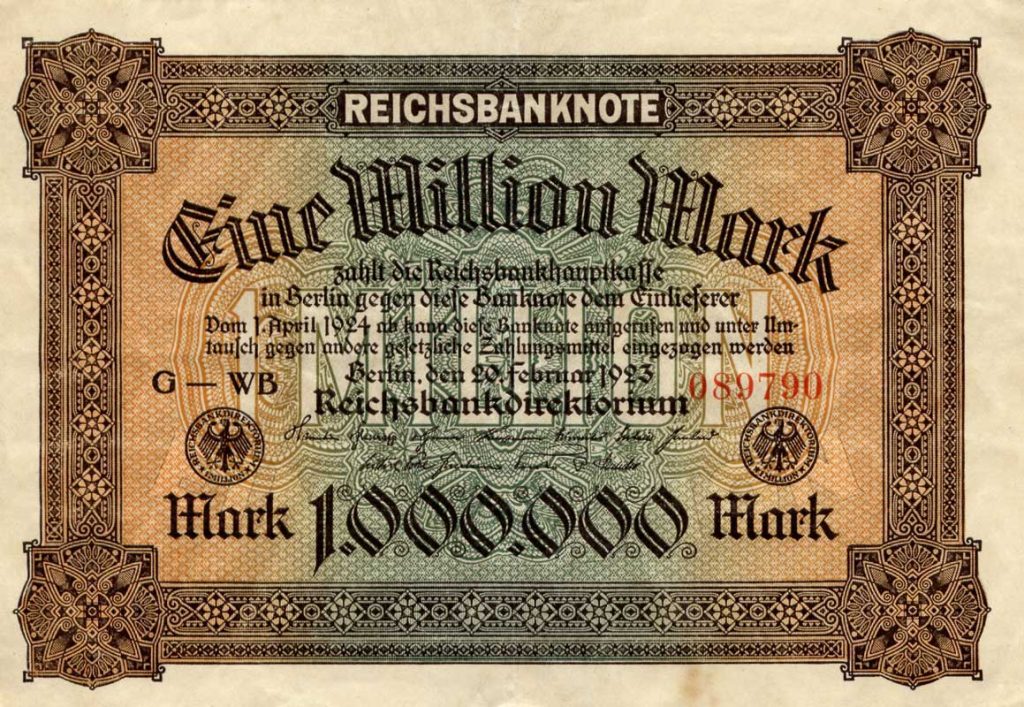

Das zweite Sparbuch wurde 1921 eröffnet und startete mit einem Guthaben von 600 Mark. Durch Einzahlungen und Zinsen stieg die Einlage bis Anfang 1923 auf rund 2 800 Mark an. Während im Februar und März noch Einzahlungen von 1 500 bzw. 2 000 Mark vom Besitzer getätigt wurden, waren es am 23. Oktober schon 500 000 Mark. Einen Monat später, am 29. November, erfolgte eine Einzahlung von rund 1,5 Milliarden Mark. Was sich wie viel anhört, war in der Realität wenig. So kostete ein Kilogramm Brot Ende Oktober 680 Millionen Mark, Ende November bis zu 580 Milliarden Mark. [1]

Der ausgeschriebene Betrag des neuen Guthabens wurde im Sparbuch vermerkt. Dabei reichte der Platz für die Zahl nicht aus, da für die Guthabenspalte ein maximal fünfstelliger Betrag eingeplant war. Schließlich wurde auch dieses Sparbuch aufgewertet. 76,43 Goldmark blieben nach der Aufwertung übrig.

Lukas Kirmse, Studentischer Mitarbeiter

[1] Sprenger, Bernd; Das Geld der Deutschen, Geldgeschichte Deutschlands von den Anfängen bis zur Gegenwart, Paderborn, 2002, S. 206.