Ein Werbegeschenk von der Sparkasse

In anderen Blogbeiträgen wurden Ihnen bereits interessante Werbemittel vorgestellt, mit denen die Stadtsparkasse in Halle (Saale) nach der Inflation 1923 das Sparen wiederbeleben wollte. Die Hyperinflation hatte die Sparguthaben von Generationen entwertet. 11,3 Billiarden Mark betrugen die Einlagen bei der Sparkasse. Dies entsprach lediglich 11.300 Reichsmark. Nur ein kleiner Teil des Kundenvermögens konnte gemäß gesetzlicher Vorschriften aufgewertet werden. Trotz des schweren Rückschlags sparten die Menschen wieder. Sie vertrauten auf eine neue stabile Währung und schufen sich Rücklagen.

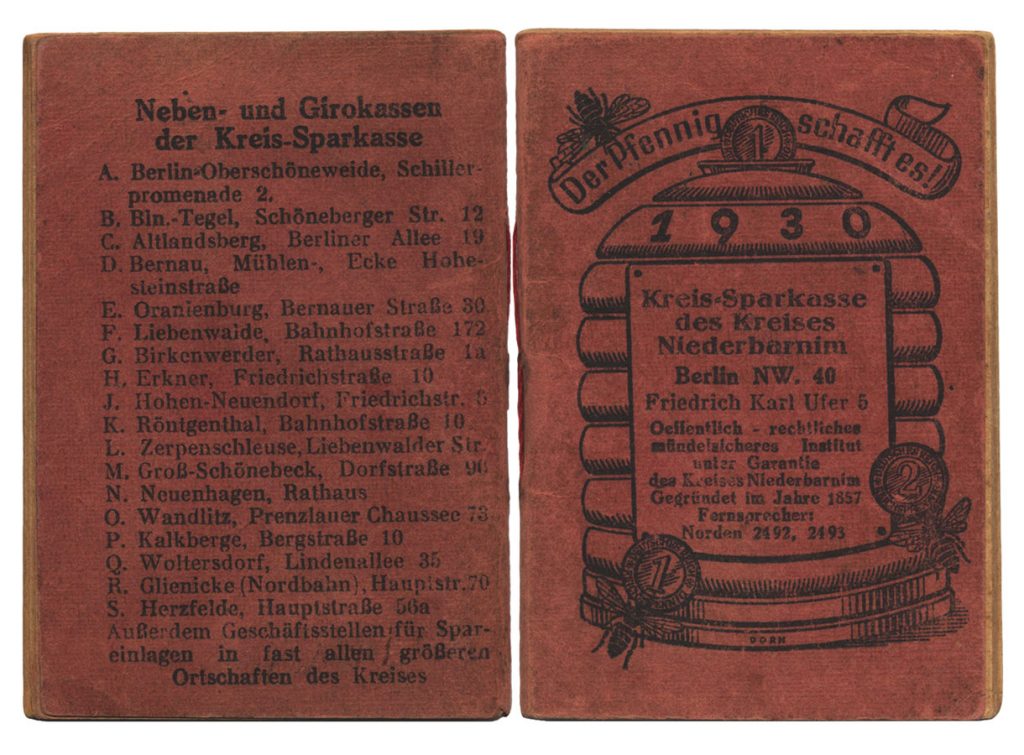

Die Sparkassen indes versuchten, „der gesamten Bevölkerung die Notwendigkeit emsigen und nachhaltigen Sparens unablässig einzuhämmern“. Weiter schrieb zeitnah 1932 Erich Neuß als Chronist der Sparkasse in Halle: „Was vor dem Kriege so gut wie unbekannt war: die Sparkassenwerbung nach dem Muster händlerischer Warenanpreisung, das wurde nun weitverbreitete Übung [und] es gab keinen Weg warmherzigster Werbung, den die Sparkassen nicht gingen, sofern er die Grenzen des Taktes und des guten Geschmacks nicht überschritt.“ „Die Rettung des Sparsinns“ betitelte er das Kapitel seiner Chronik, das sich dem Wiederaufbau des Spargeschäfts widmete.

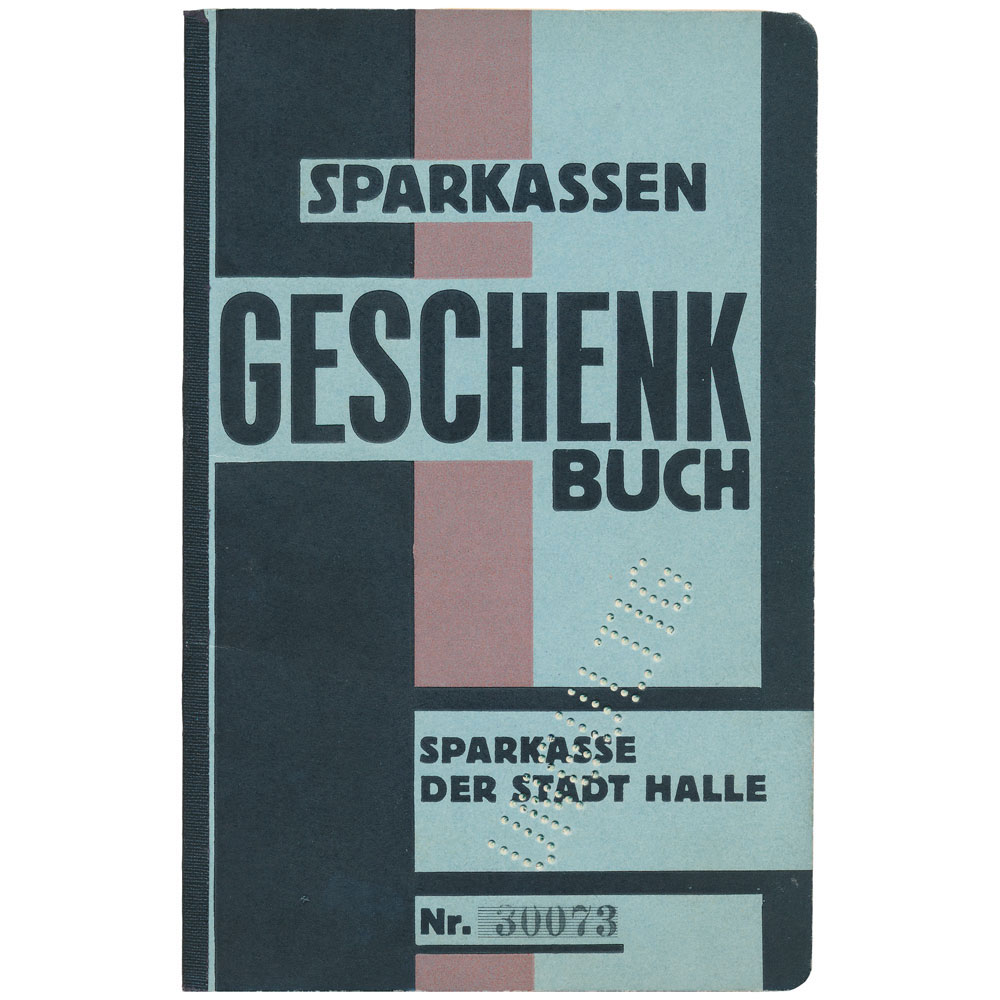

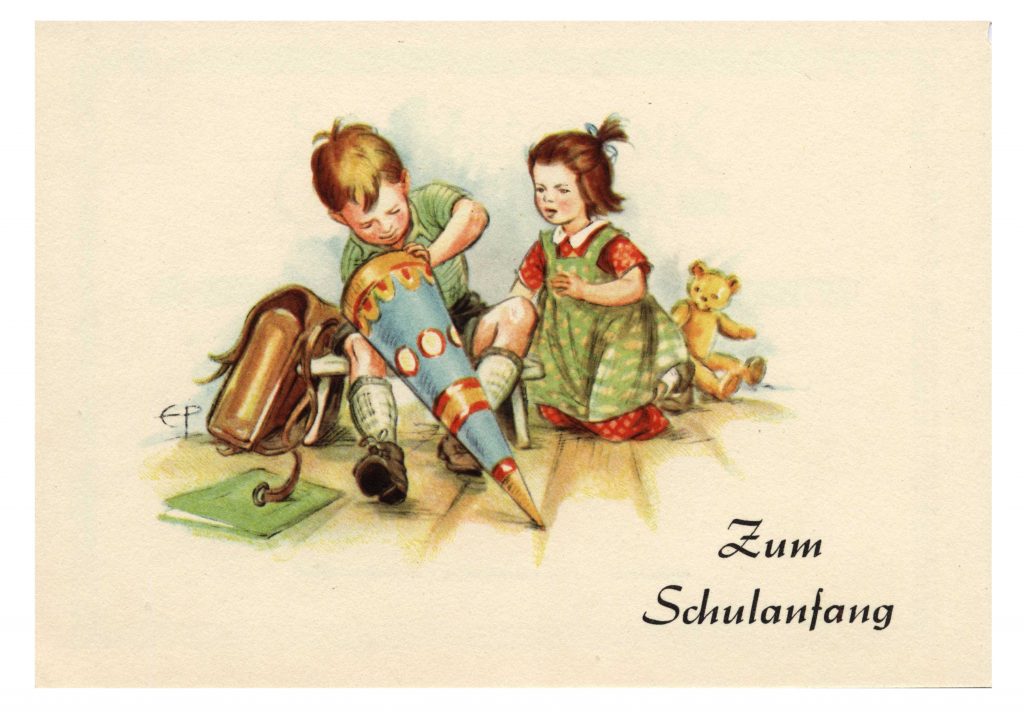

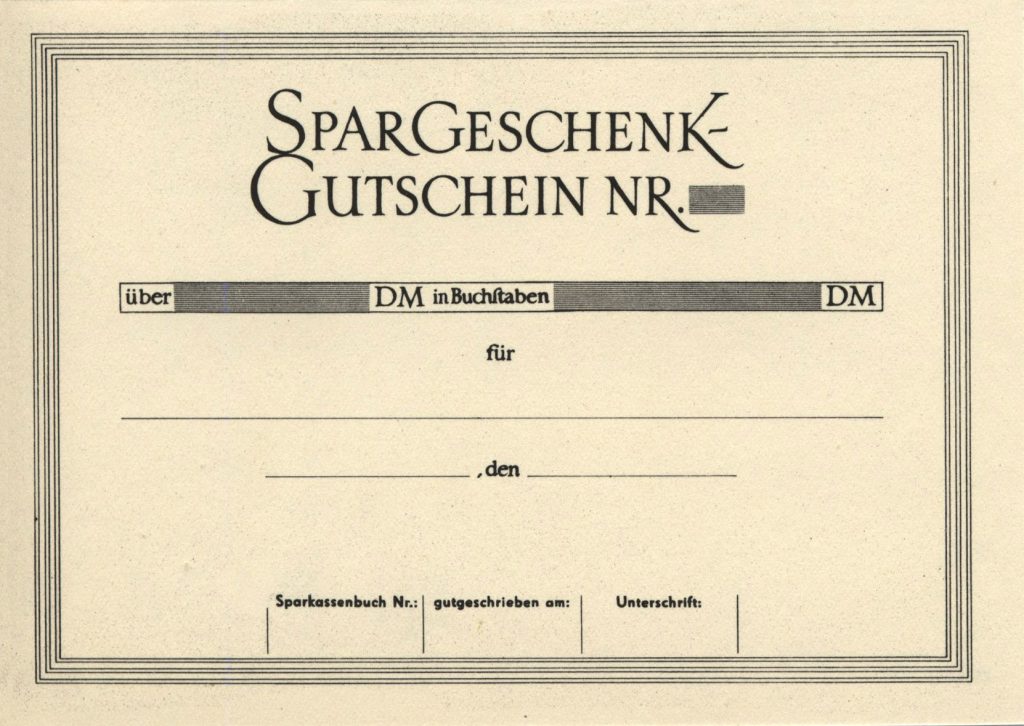

Betrugen die Einlagen bei der Stadtsparkasse 1924 lediglich 1,3 Millionen Reichsmark, so waren es 1927 bereits 17,2 Millionen Reichsmark. Zu diesen gehörten auch zwei Reichsmark dieses besonderen Sparkassenbuchs. Es ist ein Geschenksparbuch, das eine Schülerin 1927 erhielt. „Liebes Kind! Wir überreichen Dir heute dieses Sparbuch über RM 2.- als Geschenk und verbinden damit den Wunsch, daß es den Sparsinn in Dir wecken und Dich zum festen Sparen anregen möge, damit Du, wenn Du dereinst ins praktische Leben trittst, ein kleines Kapital Dein Eigen nennen kannst – Dir und den Deinen zum Nutzen und zur Erleichterung!“ Der eingedruckte Wunsch der Sparkasse erfüllte sich. Von Hilde kamen 1927 noch fünf Reichsmark dazu. Bis 1935 waren 120 Reichsmark beisammen.