Sonderausstellung in Frankenberg eröffnet

Im letzten Jahr feierte die Sparkasse Mittelsachsen ihr 200-jähriges Bestehen. Eine der vielen Jubiläumsaktivitäten war die Mitmach-Ausstellung „Von Sparschwein bis online“ im Schloss Freudenstein in Freiberg (Sachs.) im Juni 2023.

Wir konnten uns bei der damaligen Ausstellungseröffnung persönlich davon überzeugen, dass vermeintlich „trockene“ Sparkassengeschichte modern, verspielt und adressatengerecht vermittelt werden kann. Nun ist seit dem 16. März und bis zum Ende der sächsischen Schulferien im Sommer 2024 ein Großteil der Ausstellung im Erlebnismuseum ZeitWerkStadt in Frankenberg zu sehen.

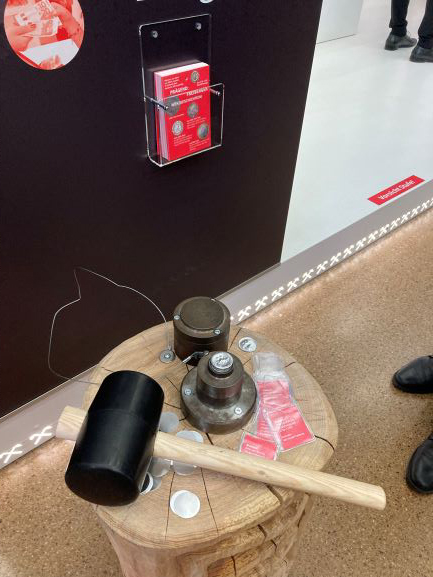

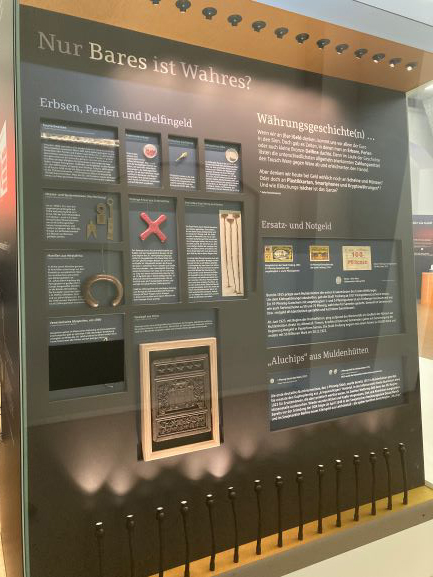

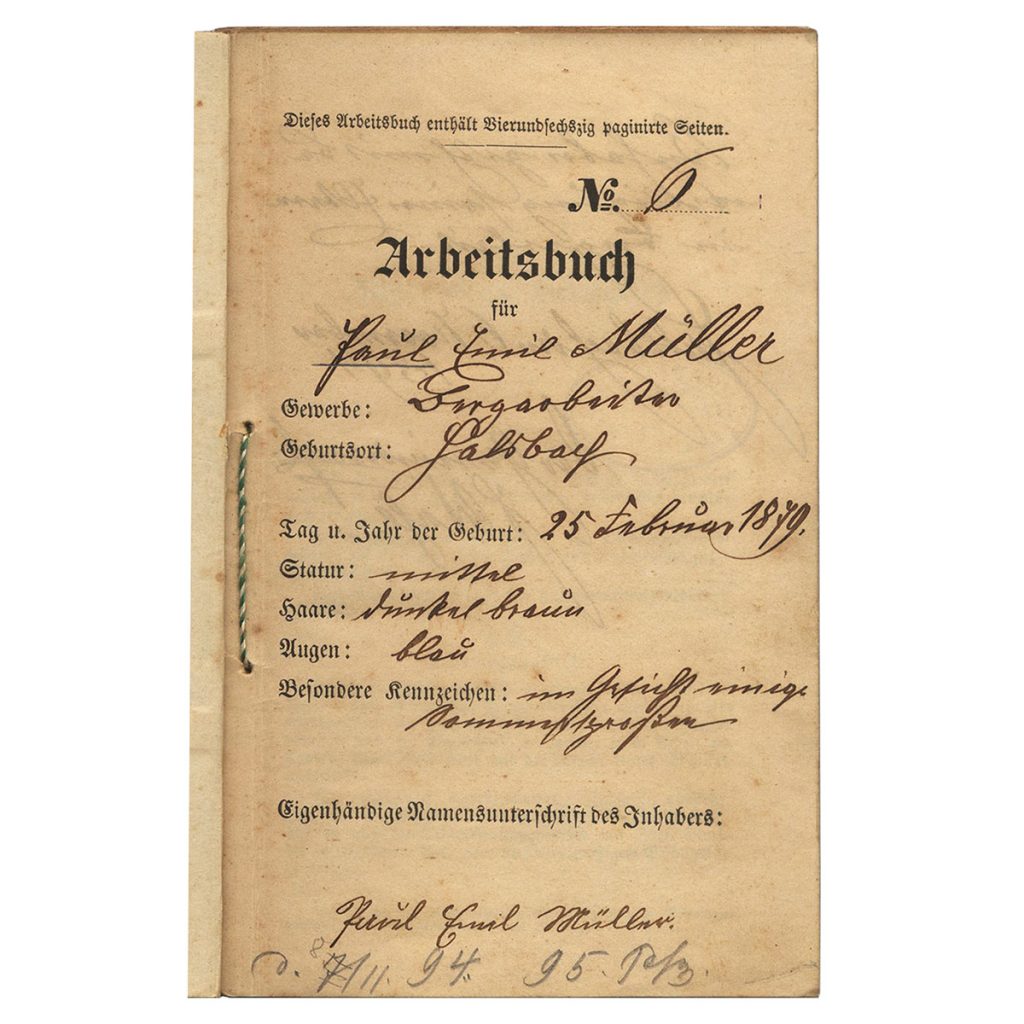

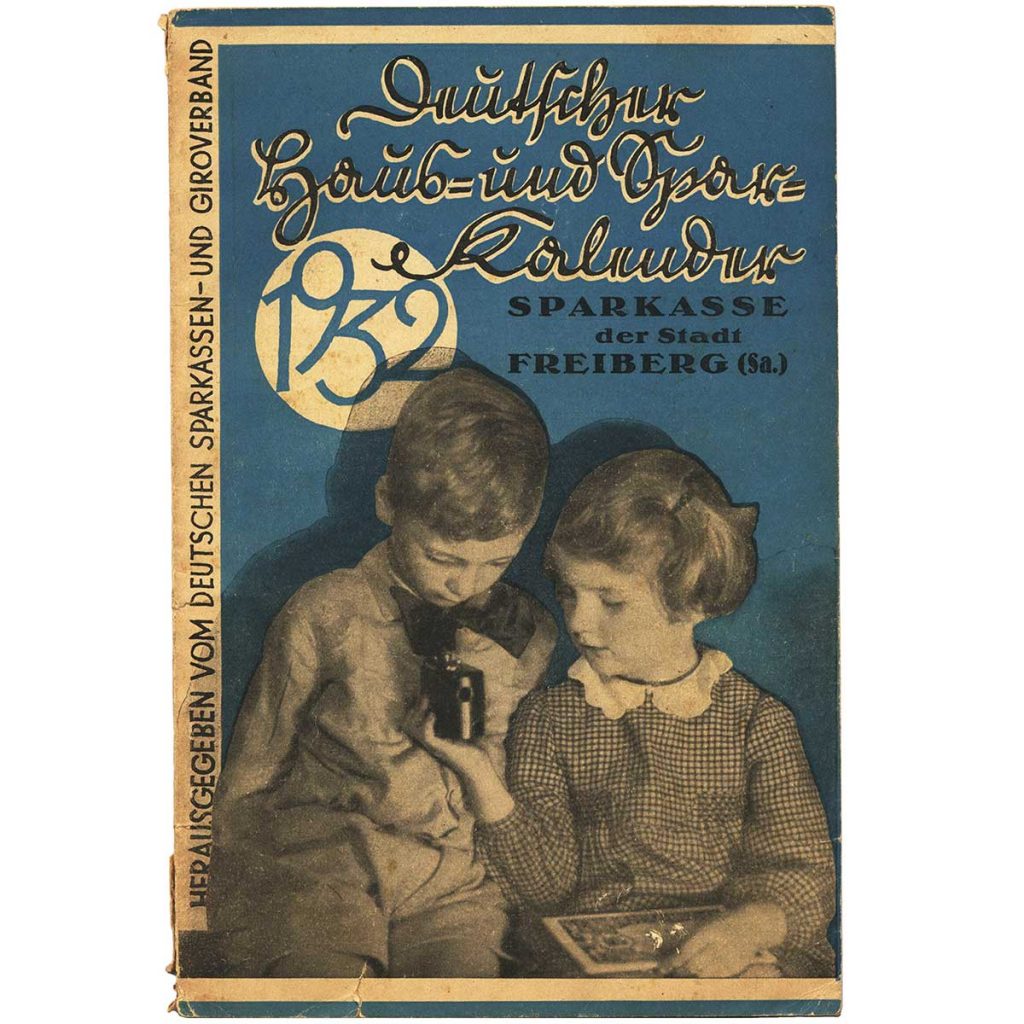

Wie auch im letzten Jahr geht diese Ausstellung interaktiv verschiedensten Fragen nach: Womit bezahlen wir? Warum legen wir etwas „auf die hohe Kante“? Für welche Wünsche sparen wir? Wie werden wir künftig bezahlen? Daneben kann man sächsische Innovationen des Finanzwesens, wie Papiergeld aus dem Jahr 1772 und das bargeldlose Bezahlen Anfang des 20. Jahrhunderts und vieles andere mehr entdecken.

Wir wünschen der Schau wieder viele begeisterte Besucher!