Heute stellen wir Ihnen besonders hübsche historische Spardosen aus unserem Archiv vor.

Es handelt sich um Porzellan-Spardosen, die Ende der 1930er Jahre in Deutschland auf den Markt kamen. Sie trafen den Geschmack damaliger Sparer und ziehen auch heute noch durch ihr gelungenes Design und leuchtenden Farben Blicke auf sich.

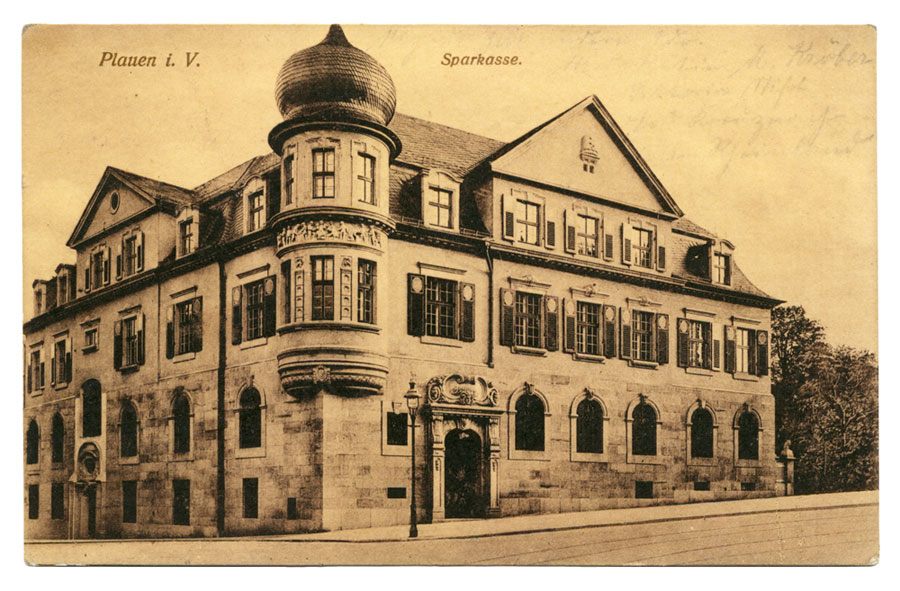

Schon im Juli 1937 informierte der „Sparkassen-Werbedienst“ über die Porzellan-Heimsparbüchse in Glockenform als eine „aktuelle Neuheit“. Diese Spardose hatte noch eine verschließbare Entnahmeöffnung auf der Unterseite. Beim nicht genannten Hersteller handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die Porzellanfabrik Heinrich & Co., Selb, die bereits 1936, anlässlich der Olympischen Spiele in Berlin, Spardosen in Form der „Olympiaglocke“ herstellte.

Die Porzellanfabrik Heinrich & Co., Selb, gegründet 1896 von dem Porzellanmaler Franz Heinrich, produzierte von 1902 bis zur Übernahme 1976 durch die Firma Villeroy & Boch im großen Maßstab hochwertige Porzellanware. Anfang der 1930er Jahre hatte Heinrich & Co., Selb etwa 500 Mitarbeiter. Das oberfränkische Selb, als „Porzellanstadt“ berühmt, beheimatete mit Hutschenreuther und Rosenthal noch zwei andere namhafte deutsche Porzellanhersteller.

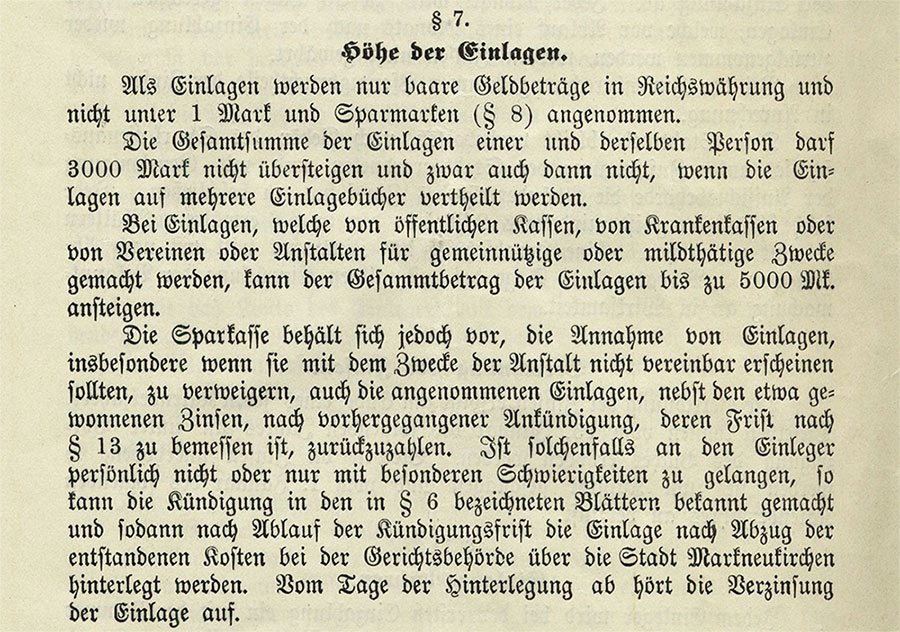

Ab Juni 1938 wurde in der Sparkassen-Zeitung die Porzellan-Heimsparbüchse der Porzellanfabrik Heinrich & Co., Selb als neuartige Spardose beworben [Bild 2]. Sie hatte nun einen Münzeinwurf- und Geldentnahme-Einsatz aus Blech in der oberen Öffnung, der sich mittels eines Schlüssels öffnen ließ.

Sparkassen, Banken und Versicherungen, aber auch Privatkunden, bestellten in großer Zahl die Porzellan-Heimsparbüchse. Bereits Mitte August 1938 brüstete sich der Hersteller damit, bereits „zehntausende Verkäufe“ verzeichnen zu können [Bild 2]. Zweifelsohne erfreuten sich diese Porzellan-Spardosen großen Zuspruchs. Darauf verweist auch die Anzeige von September 1938, in der das Lob der Stadt- und Kreissparkasse Neubrandenburg für die „gefällige Form“ der Porzellan-Heimsparbüchse wiedergegeben wird.

Die damalige Reklame übertrieb sicherlich nicht, wenn sie die schöne Gestaltung und Hochwertigkeit der Porzellan-Heimsparbüchse betonte. Ins Auge stechen vor allem die liebevollen und farbenfrohen Illustrationen. Ursprünglich in vier Varianten verfügbar, wuchs die Palette bis Ende 1939 auf sechs Ausführungen an. Dabei wurde bewusst versucht, für jede Altersgruppe unter den Sparern eine eigene Version mit entsprechenden Sprüchen anzubieten. Die Anzeige die November 1939 bis Mai 1940 geschaltet wurde [Bild 2], zeigt alle sechs Dekore für Neugeborene, Kleinkinder, Schulanfänger, Schulentlassung, reifere Jugend und Erwachsene. Die sechs- bis zehnfarbigen Drucke sind im zeittypischen Stil gehalten, wie er in den 1930ern häufig für Werbung und Kinderbuch-Illustrationen verwendet wurde.

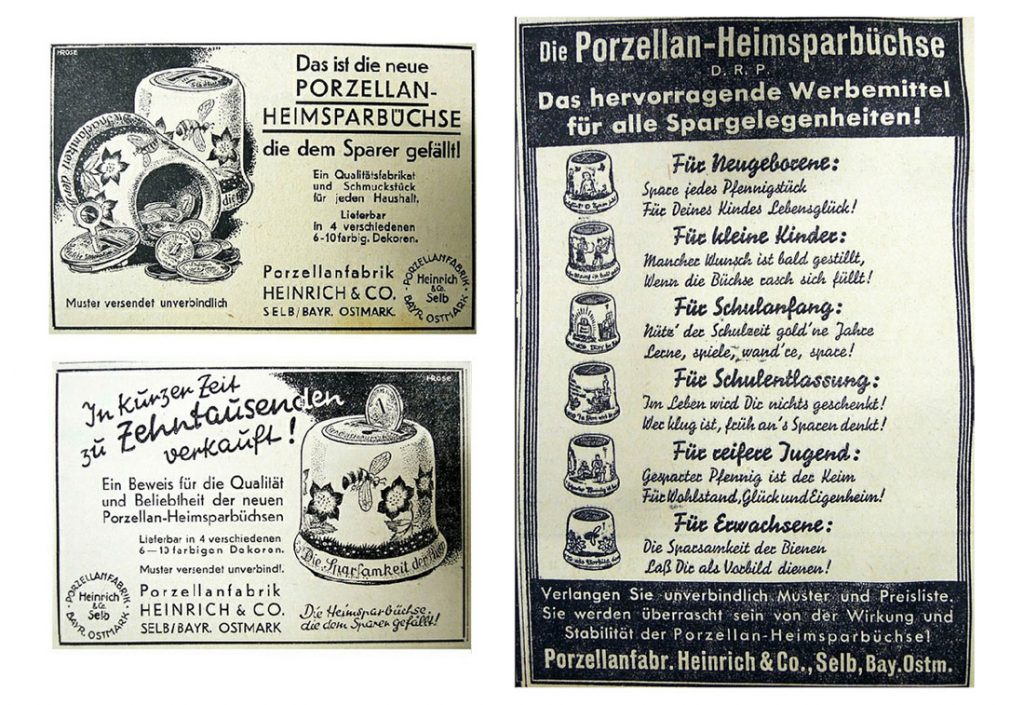

Unser erstes Exemplar [Bild 1, rechts] wurde 1938 für die Sparkasse der Stadt Leipzig angefertigt. Die Herstellermarke auf der Unterseite ist die vor 1939 verwendete Version und das Deutsche Reichspatent war noch nicht erteilt, wie wir der Beschriftung des Blecheinsatzes entnehmen können. Diese „Erwachsenen“-Ausführung der Porzellan-Heimsparbüchse mit dem Vers „Die Sparsamkeit der Bienen laß Dir als Vorbild dienen!“ zeigt einen Bienenkorb mit realistisch dargestellten Bienen auf einer Blumenwiese.

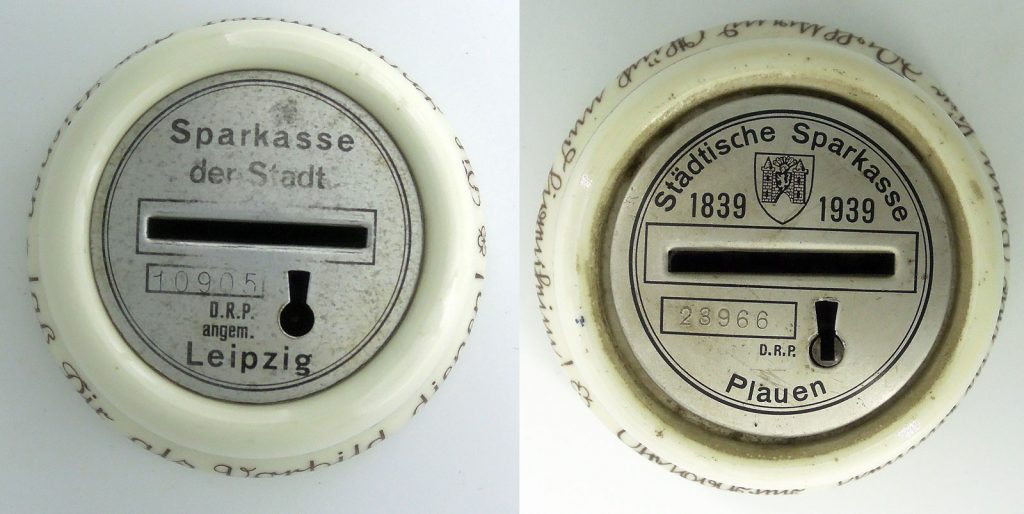

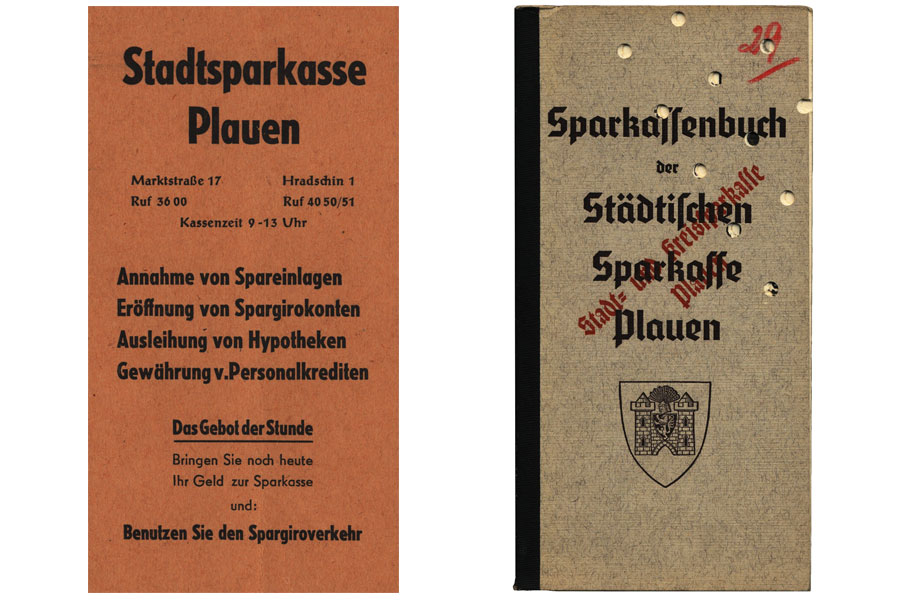

Die zweite Dose aus unserem Archiv [Bild 1, Bild 3], wurde 1939 zum 100-jährigen Jubiläum von der Städtischen Sparkasse Plauen ausgegeben und zeigt den Dekor für die „reifere Jugend“. Hier werden die Sparziele abgebildet die so mancher junge Mensch damals (und sicherlich auch heute noch) hatte: ein Motorrad, eine traumhafte Hochzeit und ein Eigenheim. Begleitet wird dies von dem Vers „Gesparter Pfennig ist der Keim für Wohlstand, Glück und Eigenheim!“, der hier in Sütterlin-Schreibschrift gehalten ist. Die Herstellermarke ist die ab 1939 verwendete Form und der Blecheinsatz nunmehr mit „D.R.P.“ versehen.

Zum Abschluss zeigen wir Ihnen noch die „Schulanfänger“-Variante [Bild 4], mit Illustrationen zum Reim „Nütz‘ der Schulzeit gold’ne Jahre: lerne, spiele, wand’re, spare!“. Auch diese Spardose trägt die 1939 eingeführte Marke der Firma Heinrich & Co. Selb und wurde von der Sächsischen Bank ausgegeben.

Armin Riazi, Praktikant Historisches Archiv des OSV

_______

Quellen:

Franz Heinrich, www.porzellan-selb.de/project/porzellanindustrie-franz-heinrich

Porzellangeschichte, www.porzellanstrasse.de/de/porzellanstrasse/orte/selb.html

Porzellanmarken-Datenbank, www.sammler.com/porzellanmarken

Sparkassen-Werbedienst, 1937

Sparkassen-Zeitung, Jg. 1938-1940