200 Jahre – 200 Tage – 200 Taten

In diesem Jahr feiert die Sparkasse Mittelsachsen ihr 200jähriges Bestehen. Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete die Eröffnung einer Erlebnisausstellung im Schloss Freudenstein in Freiberg (Sachsen) am 16. Juni 2023.

Ganz ohne „staatstragenden Pomp“ und der Genetik der Sparkassen entsprechend, soll das Jubiläum des Hauses begangen werden. Dies betonte der Vorstandsvorsitzende, Prof. Hans-Ferdinand Schramm, in seiner Eröffnungsrede. Ebenso wies er daraufhin, dass eine so lange Tradition keine Selbstverständlichkeit für ein Wirtschaftsunternehmen sei, welches zudem das Vertrauen von über 60 % der Bevölkerung in der Region genießt.

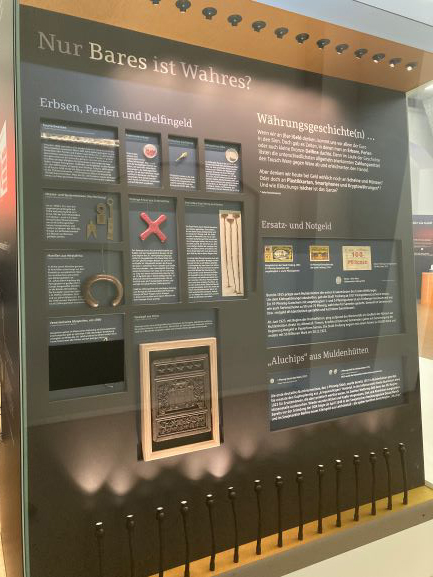

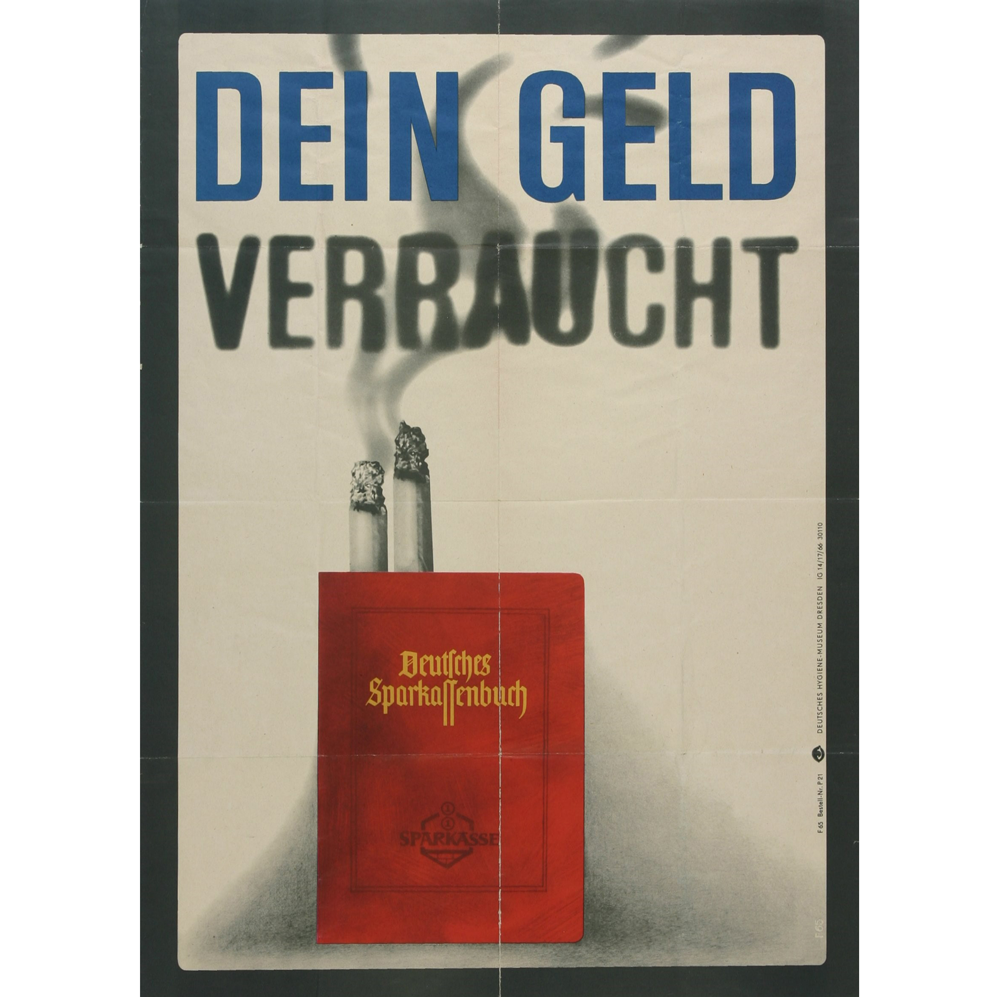

Mit der Ausstellung „von Sparschwein bis online“, die nun 200 Tage bis zum Jahresende zu sehen sein wird, soll die Sparkasse und ihre Geschichte, ihre Gegenwart und auch ihre Zukunft „erlebbarer, nahbarer“ und im wahrsten Sinne des Wortes „anfassbarer“ gemacht werden.

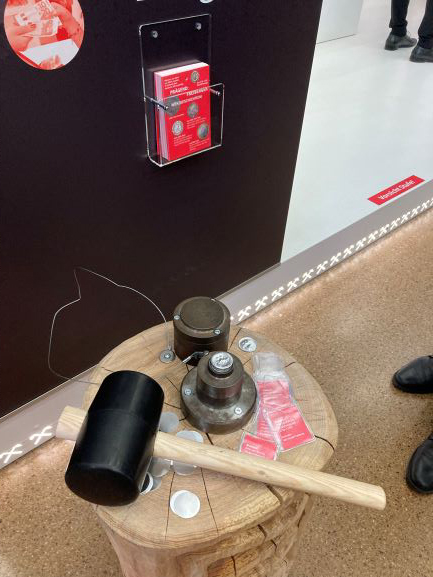

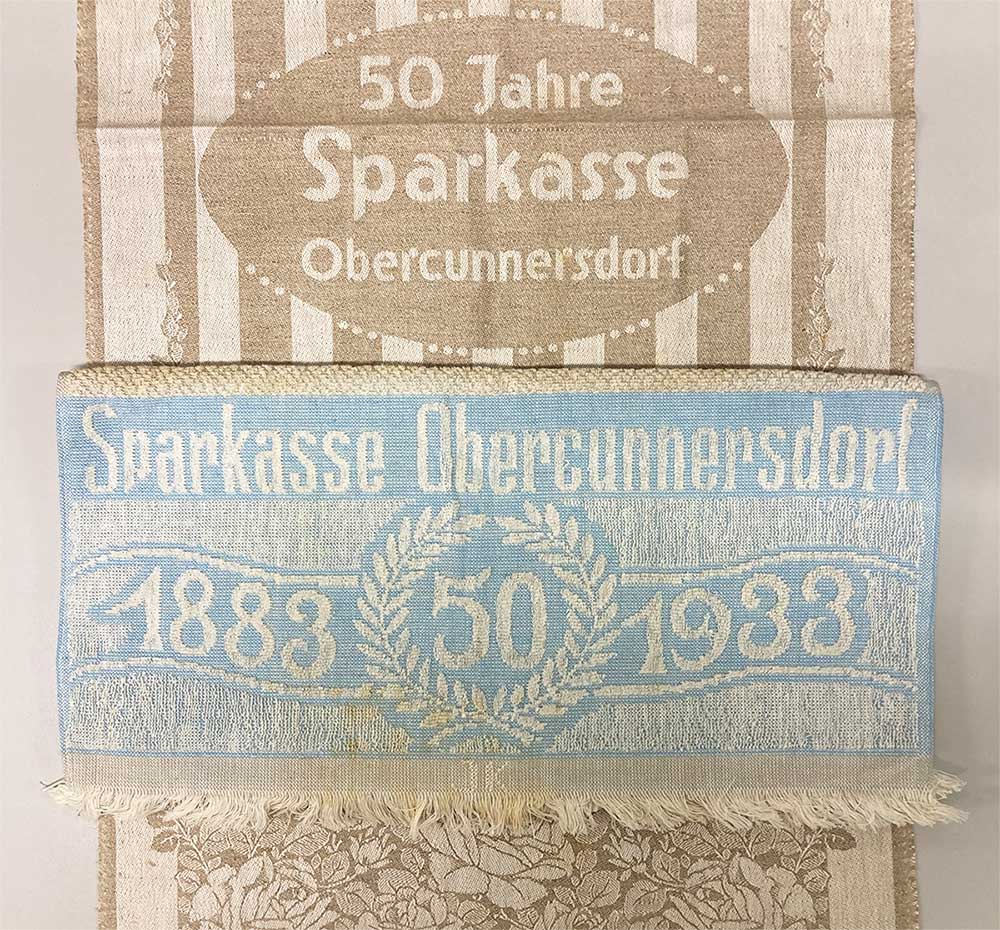

Auch wir ,vom Historischen Archiv des OSV, waren als einer von insgesamt 14 Leihgebern bei der Eröffnung vor Ort. So konnten wir alle Mitmachstationen der Ausstellung live ausprobieren, wie z. B. das Prägen eines Hohlpfennigs, Unterschiede auf einem gefälschten Geldschein herausfinden, dem Wert des Geldes oder von Waren nachspüren und einiges andere mehr. Die Schau richtet sich auch explizit an ein jüngeres Publikum, für das eine ansprechende Ausstellungs-Ralley entworfen wurde.

Zu guter Letzt kann man mit einem Holz-Token abstimmen, welche 200 Taten, sprich Projekte, im Jubiläumsjahr besonders von der Sparkassen unterstützt werden sollen.